Sono due gli oggetti etruschi che vengono considerati modelli del "fegato" di una pecora o di un montone. Uno e' quello di Piacenza, bronzeo, l'altro quello di Falerii, in terracotta:

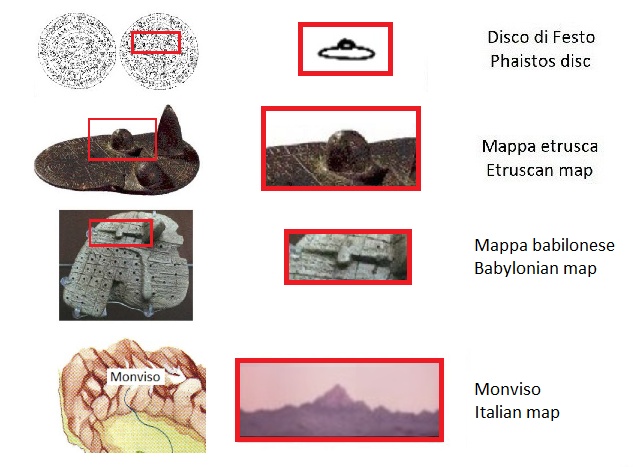

Sebbene quello di Piacenza abbia le scritte, a differenza di quello di Falerii, i due oggetti hanno comunque le tre protuberanze uguali e sono uguali anche i due segni visibili nella fotografia seguente: il segno al centro della "ruota" corrisponde al segno, evidenziato in rosso, al centro della parte inferiore, mentre il segno nella estremita' inferiore del modello di Piacenza corrisponde all'altro segno, evidenziato anche lui in rosso, presente nella parte inferiore del modello di Falerii.

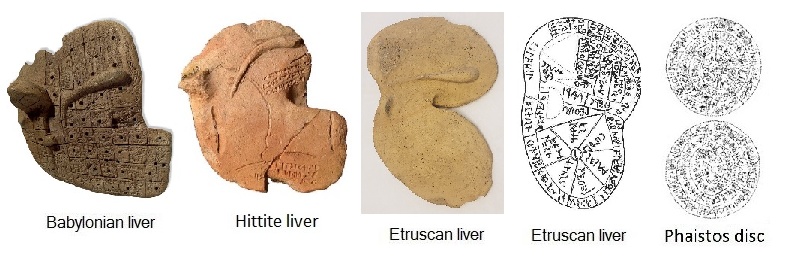

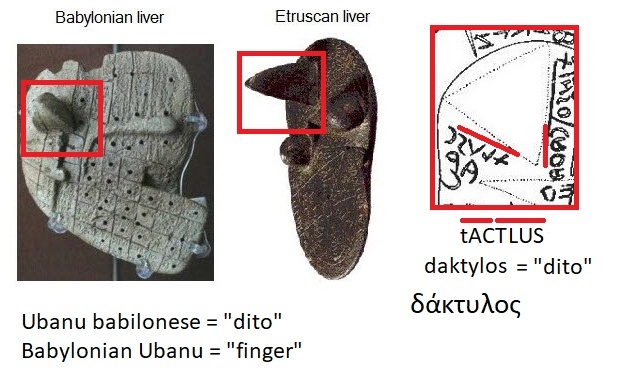

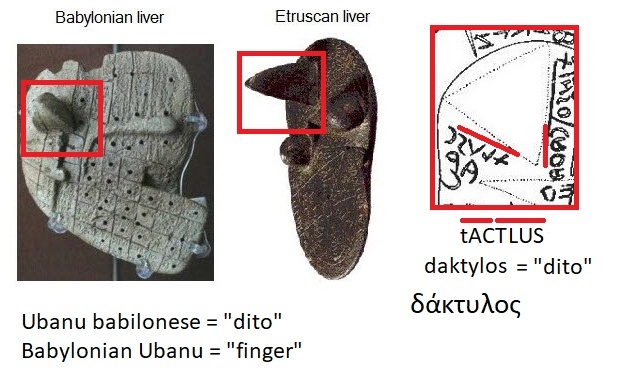

Entrambi sono sostanzialmente uguali, sia nella forma che nei contenuti, al fegato babilonese e al fegato ittita, come prontamente possiamo constatare osservandoli uno accanto all'altro:

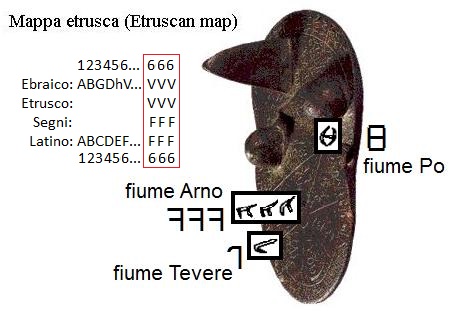

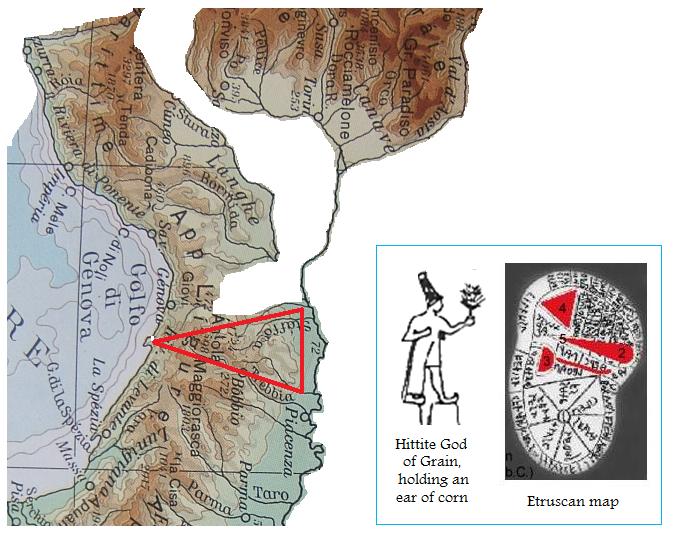

La mappa etrusca viene attualmente considerata una riproduzione a scopi divinatori di un fegato. Ciascun settore di tale fegato riporta una scritta e tali scritte sarebbero i nomi di "divinita' etrusche" non meglio precisate. Si tratta in realta' di luoghi geografici.

Maimonide, nel capitolo XXIX della sua opera "Moreh Nevukhim" ("La guida dei perplessi"), parlando dei Sabii riporta che il territorio fu diviso e ciascun luogo aveva un astro come divinita', e i nomi di tali astri (Marte, Venere, Giove e via dicendo) indicano precisi territori nel "fegato etrusco":

Prima di procedere con l'individuazione delle regioni indicate dalle scritte presenti sulla mappa etrusca, bisogna precisare che tra loro i modelli hanno alcune importati differenze. Cercando di metterli in ordine cronologico possiamo constatare che il fegato etrusco di Falerii si pone a meta' strada tra quello ittita e quello di Piacenza, con la parte inferiore piu' allungata (simile a quella del modello di Piacenza) mentre l'insenatura a meta' dell'oggetto e' piu' simile al modello ittita (quello di Piacenza invece ha l'insenatura quasi allineata con il bordo esterno).

Antonio Gottarelli, nel suo libro intitolato "Padanu", suggerisce che i due segni presenti nella parte inferiore del fegato di Falerii (corrispondenti al segno al centro della "ruota" e al segno nella parte inferiore del fegato di Piacenza) indicano le due regioni Manzazu e Padanu del fegato babilonese. Nel caso pero' che tali regioni facciano parte della geografia dell'Italia diventa cruciale capire se queste mappe indicano sempre la stessa regione oppure, come sembra, si passa da una geografia riguardante la parte settentrionale dell'Italia a una geografia comprendente l'intera penisola.

In questo senso occorre ricordare che i due termini "manzazu" e "padanu" con cui vengono indicate tali due regioni significano "stazione" e "percorso" per cui e' chiaro come con l'allargarsi della geografia cambino pure le posizioni della "stazione", che potrebbe indicare la capitale in quel momento storico, e il "percorso" che indica semplicente la "via principale" da seguire sempre in quel momento storico.

Un collegamento diretto tra i Babilonesi e gli Etruschi ci viene dato dalla presenza a Falerii, dove e' stato trovato il fegato etrusco di terracotta, di una tomba in cui e stato ritrovato il bordo di un vaso in cui e' presente la scritta cuneiforme che indica il proprietario di tale vaso. L'ipotesi ufficiale che tutti i reperti di questo tipo siano arrivati in Italia tramite scambi commerciali nell'ipotetico "periodo orientaleggiante" viene messa in dubbio da Antonio Gottarelli che nel suo libro scrive:

Fotografia e descrizione sono presenti nel libro "Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa":

Antonio Gottarelli dunque ipotizza:

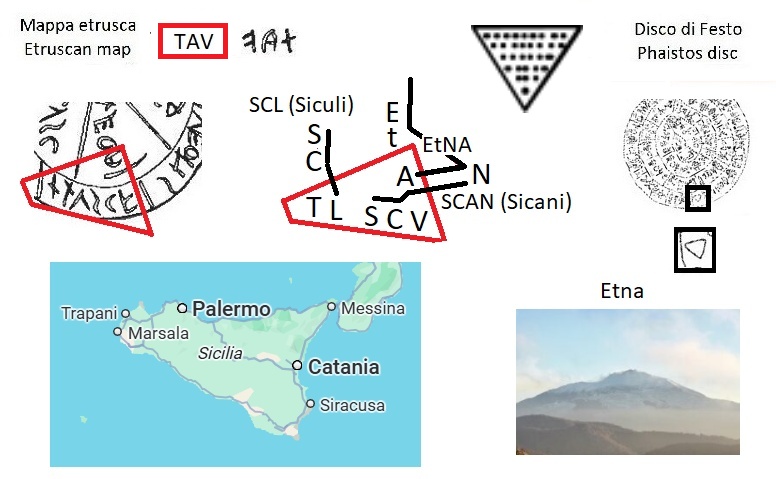

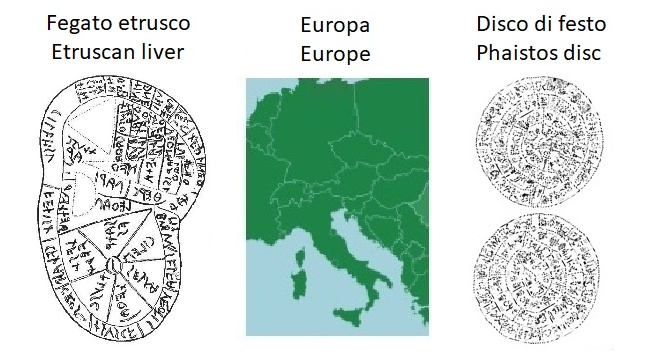

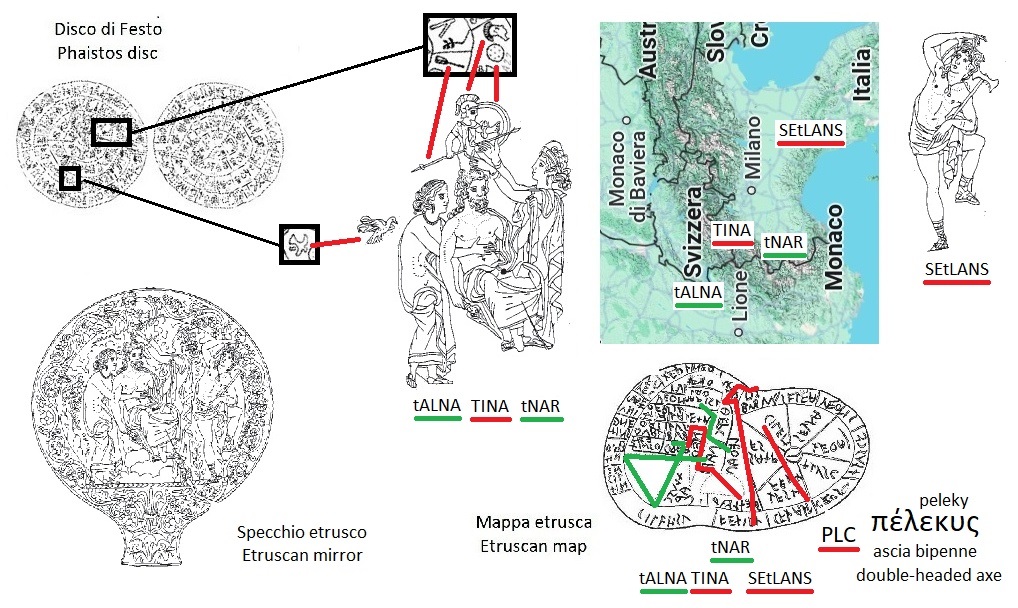

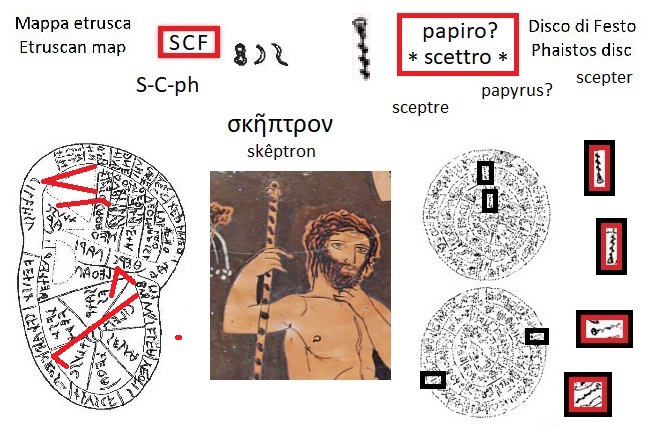

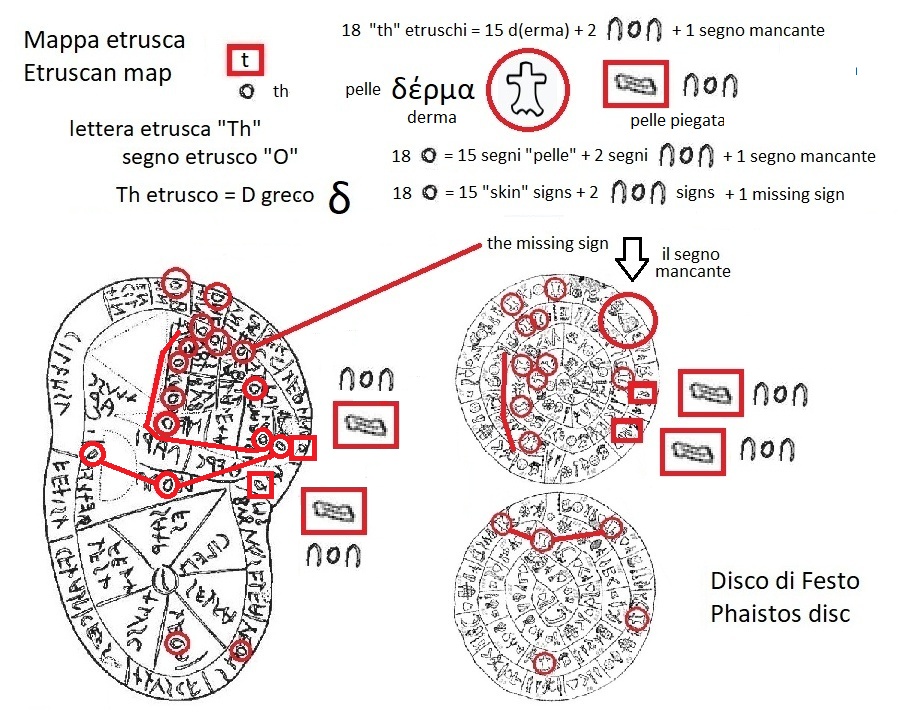

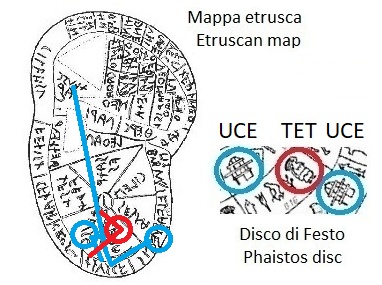

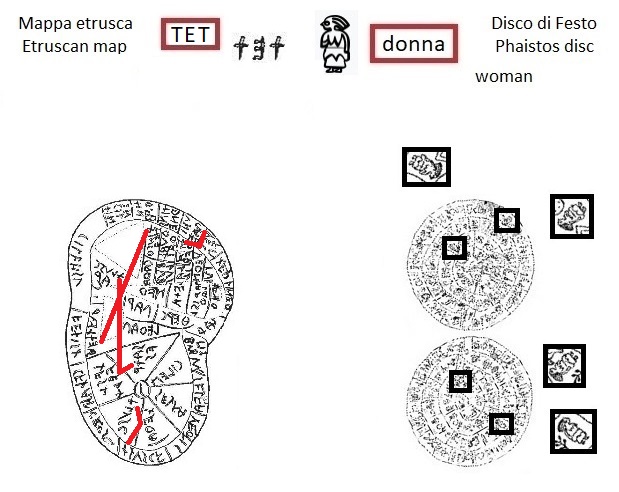

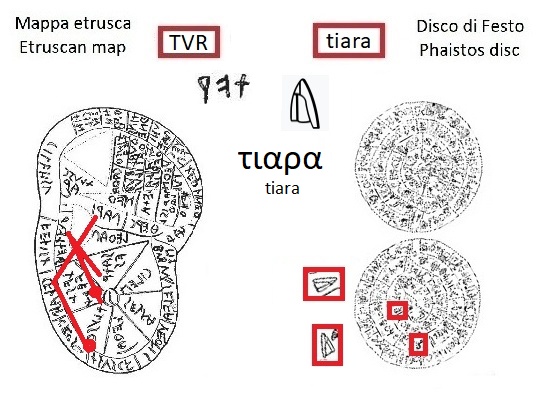

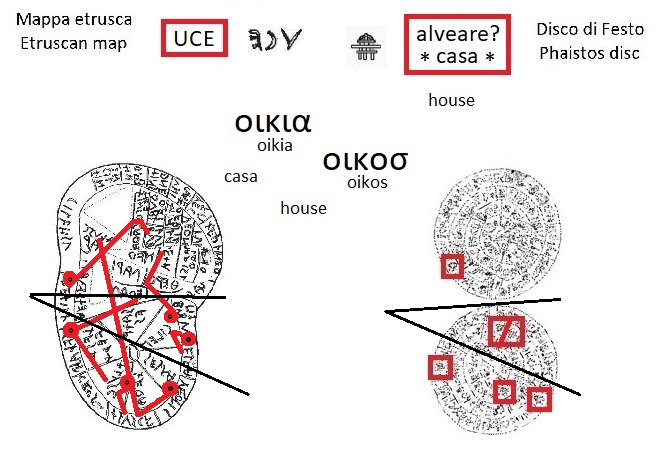

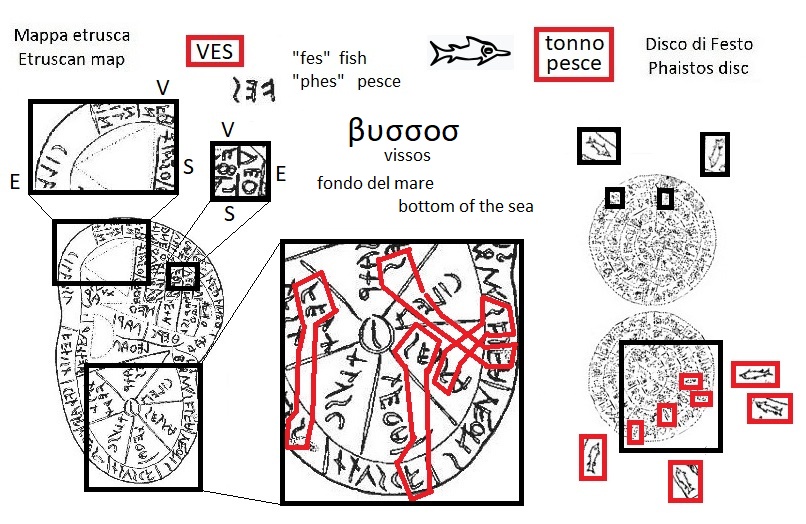

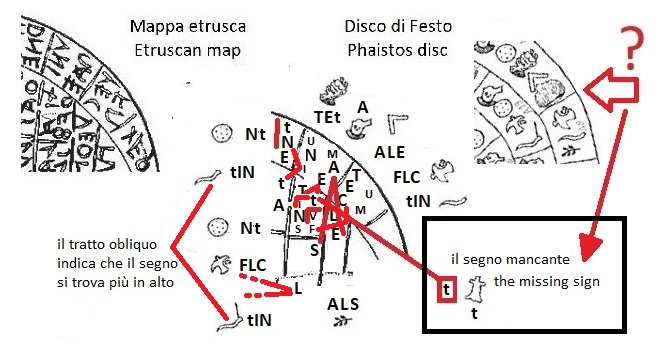

Una particolare elaborazione della mappa etrusca e' il disco di Festo in cui le lettere etrusche combinate tra loro sono diventate i simboli che nel disco indicano la posizione di tali lettere (cliccare qui per la dettagliata disanima in cui si mostra come il disco di Festo sia stato creato basandosi sulle scritte della mappa etrusca).

La numerazione delle caselle e' stata ripresa dal volume "L'enigma svelato della lingua etrusca", scritto da Giulio Mauro Facchetti, che ritengo sia lontano dallo svelare il suddetto enigma ma considero comunque tale opera una tra le migliori riguardanti la lingua etrusca per le numerose immagini che permettono di vedere le scritte etrusche cosi' come sono nella realta', mostrando quindi fondamentali differenze tra alfabeti locali che vengono perse basandosi solo sulle trascrizioni ufficiali. Per esempio, la fonetica R che viene assegnata indistintamente ai segni etruschi D e P ci impedisce di notare che la parola etrusca "TULAR", indicante i cippi confinari, compare scritta da destra a sinistra con i segni "PALUT" che in caratteri latini mostrano l'evidenza che stiamo parlando di un "palo"... se in altri libri non e' possibile cogliere questa importante questione, grazie alle figure presenti nel libro di Facchetti possiamo invece constatarla pienamente.

Tratte dal medesimo libro riportiamo le fonetiche ufficiali delle parole presenti sulla mappa etrusca:

Alcuni studiosi, anche lo stesso Facchetti, pensano che la scritta 39 sia MAR ma non si capisce perche' avrebbero dovuto scrivere la lettera M ruotata rispetto alle due lettere AR... sebbene somigli effettivamente a una lettera M ruotata ci sono sulla mappa alcune lettere C che sono piu' ampie rispetto ad altre e si puo' quindi pensare benissimo che tale M ruotata sia in effetti una C, il che porta anche a pensare che le scritte 39 e 40 siano da considerare una sola parola, che differenzia il TLUSC del conoide principale, in questo caso TLUSC-ARC, dagli altri due TLUSC presenti nella parte inferiore della mappa (il TLUSC indicante il conoide Vesuvio e il TLUSC-V indicante il conoide Etna):

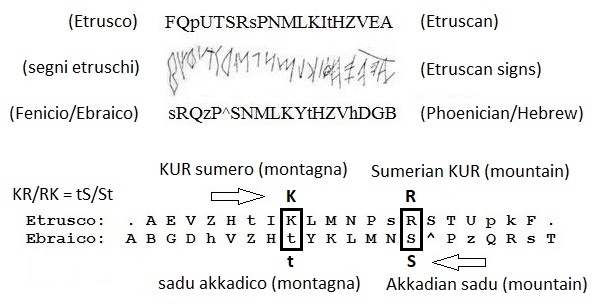

In linea generale, escludendo i tanti casi particolari, le lettere ebraiche possono avere queste corrispondenze con le lettere etrusche:

Appendiamo la mappa usando il foro presente vicino alla piramide. La mappa e' orientata con il nord verso l'alto (cosi' come la vedete nella figura seguente dove viene mostrato il collegamento tra le scritte sulla mappa e alcuni luoghi fondamentali della geografia italiana (fiume Eridano-Po, Monviso, Alpi, Monterosa/Cervino):

Le tre protuberanze presenti sulla mappa etrusca:

Le scritte sulla parte posteriore della mappa sembrano indicare le due regioni principali della mappa, anche se non e' escluso che possano essere state usate anche per indicare il territorio oltre il limite orientale della mappa (arrivati sul bordo, la mappa prosegue idealmente sul retro della stessa):

In particolare, la scritta etrusca USILS che indica la parte superiore della mappa dove sono presenti le tre protuberanze collima perfettamente con la parola ebraica sLVsh, il numero tre ebraico:

La corrispondenza della V ebraica con la lettera I etrusca suggerisce che la V etrusca corrisponda alla B ebraica per il noto legame tra le due lettere B e V. La parte inferiore della mappa viene quindi identificata con le quattro lettere etrusche TIVR che corrispondono alle lettere RBYT ebraiche che significano "molte":

Nel bordo settrionale della mappa ci sono le lettere etrusche NRT del punto cardinale "nord" indicante il settentrione, mentre nella parte inferiore: ci sono le lettere SUt del punto cardinale "sud" indicante il meridione:

La pianura padana, al di sotto della catena alpina, e' al centro dei quattro punti cardinali biblici:

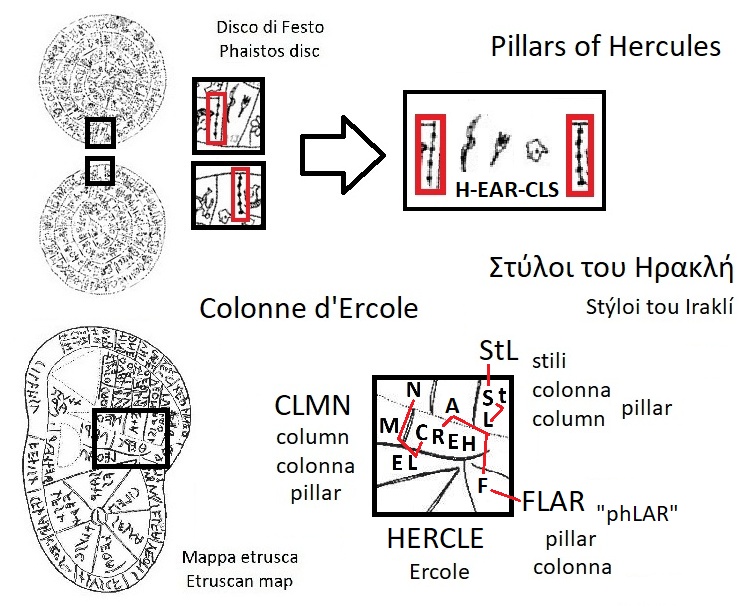

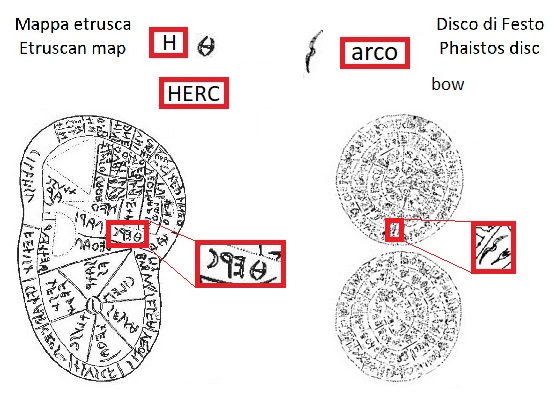

L'evidenza che si possa leggere il "fegato" etrusco andando oltre le singole parole presenti sulla mappa e' quella data dal nome della regione HERC. Conosciamo bene il legame di questa regione con la divinita' etrusca Hercle (Ercole) ma tale scritta HERC non e' l'abbreviazione di Hercle... il vero e proprio nome etrusco HERCLE e' costituito dal nome della regione HERC unito alle due lettere LE facenti parte della vicina regione LEtAM (con la conseguenza che l'entita' geografica erculea va oltre la singola regione HERC comprendendo anche parte della regione vicina posta aldila' del tratto indicante il "fiume del fegato"):

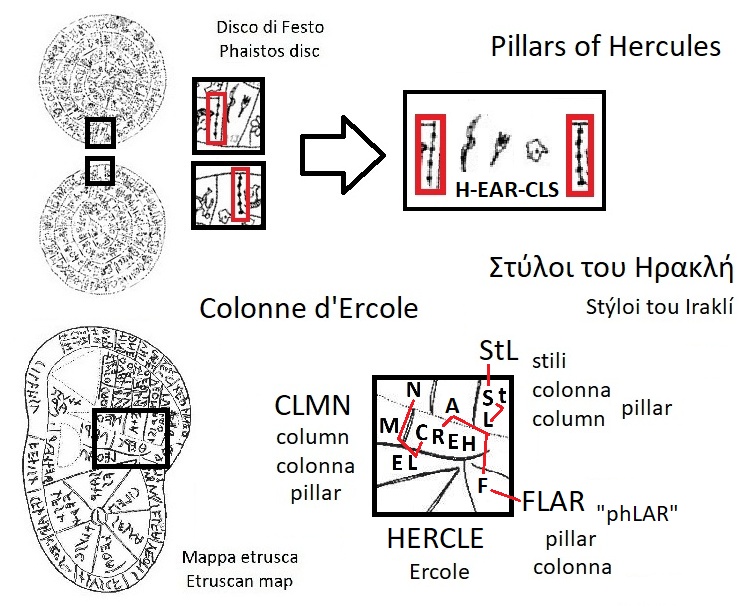

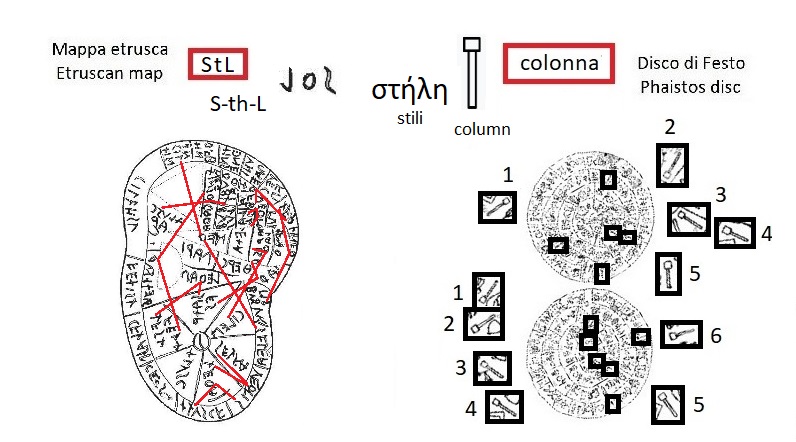

Intorno alla scritta HERCLE abbiamo tre differenti traduzioni della parola "colonna": CLMN ("columna" colonna latina), StL ("stili" colonna greca), FLAR ("phLAR, pillar", colonna inglese) chiaramente legate al mito delle "colonne d'Ercole".

Ulteriore conferma e raffigurazione visiva di tali colonne e' presente nella seguente immagine tratta dall'approfondimento che dimostra che il disco di Festo e' la rappresentazione grafica del fegato etrusco (tra le due colonne i tre segni H-EAR-CLS).

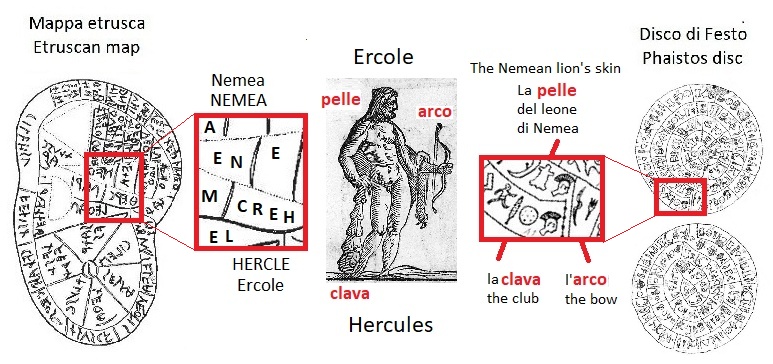

La posizione delle lettere etrusche che compongono i nomi HERCLE e NEMEA corrispondono alla zona del disco di Festo in cui si trovano l'arco, la clava e la pelle che in questo caso si presume raffiguri la pelle del leone di Nemea che Ercole fin dagli esordi portava sulle spalle (la prima delle sue dodici fatiche):

Che la scritta 39 sia ARC viene anche confermato dal fatto che tra i due conoidi alpini (il Cervino e il Monviso) ci sono le lettere CRA e Ct che indicano con precisione le Alpi Graie e le Alpi Cozie (in lingua latina "Cottiae"):

Il Danubio nasce nella stessa zona montuosa dove nascono anche il Reno, il Rodano e il Ticino (uno dei maggiori affluenti del fiume Po, che proprio per il suo nascere dove nascono i sopraddetti Danubio, Reno e Rodano, sarebbe forse lui da considerare il nome principale del fiume che solca la pianura padana, tanto piu' che tale nome Ticino/Tisino, TsN/DsN, ha le stesse consonanti DsN/DNs del Dunas/Danubio).

Nella mappa etrusca tale zona montuosa dove nascono tali quattro fiumi viene indicata dalle lettere FNT che sono le consonanti delle "fonti" (il termine latino fons/fontis):

Le medesime lettere FNT insieme alle vicine lettere LE compongono il nome LEFNT dell'antica popolazione locale chiamata Leponti ("Lephonti/Lefonti", Lepontii, Leponzi), mentre le singole lettere FLET indicano la localita' Bilitio ("Philitio/Filitio", oggi Bellinzona") antica capitale di tali Leponti:

A destra delle Alpi Graie e sotto il conoide Cervino, tra valle d'Aosta e Canavese, sono ben distinte le lettere CARTL che formano il nome Cordela, antica e mitologica capitale dei Salassi:

Polibio tramanda che la capitale dei Liguri Taurini fosse Taurasia ma non e' certa la sua localizzazione esatta che viene ipoteticamente posta alla confluenza tra il Po e la Dora Riparia. La mappa etrusca in questa zona riporta le lettere TAURS, che compongono foneticamente il nome Taurasia, sulle montagne al di sopra della pianura torinese... all'incirca nella stessa posizione dei Salassi che in quanto popolazione celtica si potrebbe ipotizzare che siano giunti tra Canavese e valle d'Aosta occupando parte del territorio proprio dei Liguri Taurini. Abbiamo inoltre, nella pianura piemontese al di sopra del Po, le due lettere AR che insieme alla lettera t formano la parola tAR anch'essa molto "taurinica" (in questo caso ci troviamo nella parte orientale del territorio effettivamente abitato da tali Taurini). Essendo questa lettera t la medesima da cui andando verso nord si diparte il fiume Danubio (vedere piu' avanti il tragitto percorso dal Danubio nella mappa etrusca) possiamo considearla foneticamente una D che insieme alle sopraddette AR fornisce parte dell'etimologia di nomi locali come la Dora, Eporedia, Vardagate, Duriae, i Campi Raudi (c'e' chi sostiene fossero in Lomellina, vicino a Vercelli, chi invece piu' a oriente vicino a Mantova):

Claudio Eliano, storico del secondo/terzo secolo dopo Cristo, sosteneva che il primo abitante dell'Italia fosse un certo Mar, progenitore della tribu' dei Liguri Marici. Scendendo dalla valle d'Aosta e restando nella regione piemontese tra Alpi e fiume Po ci sono le lettere MAR della regione etrusca MARI esattamente laddove vivevano tali Liguri Marici.

Le medesime lettere MA con la lettera t indicante la soprastante regione alpina formano la parola AtM che sembra collimare pienamente con il biblico Adamo (l'ebraico ADM) dalla cui costola (la Serra d'Ivrea) ha origine la figura geografica femminile che nel corso dei secoli e' stata protagonista di ben conosciute leggende e mitologie:

La parte della pianura padana al di sotto del fiume Po viene indicata con le lettere LEtAM che si riferiscono a tutto quanto il territorio dal Monviso al mare Adriatico... per cui non la si puo' certo definire una mappa dettagliata e nella parte piemontese la localita' che risulta evidente e' l'antica Hasta (Asti), nel centro geografico del Piemonte, con le due lettere At che si uniscono alla lettera S presente nel settore piu' in basso come se la riga tra queste lettere possa in questo caso indicare il corso del fiume Tanaro:

Sempre facendo riferimento alla posizione del Monviso sulla mappa etrusca, possimo constatare la presenza delle lettere MSL indicanti l'antica Massilia (Marsiglia):

La regione sotto il Monviso viene indicata con le lettere etrusche CLVR (il monte Calvario) che sono le medesime lettere LCVR della regione "Licvria" (Liguria) nella cui zona occidentale abitano i Liguri Intemelii dell'odierna Ventimiglia (indicati dalle lettere TEML). Nella zona di fronte al Monviso, a partire dalla Liguria e raggiungendo le ultime colline piemontesi prima della valle d'Aosta troviamo le lettere SAMARIA che indicano chiaramente la biblica Samaria il cui nome deriva dalla collina di Shemer (le tre lettere ebraiche sMR) che divenne capitale israelitica dopo la separazione dalla tribu' di Giuda:

La lettera H etrusca posizionata sulla foce del fiume Po nella sua forma delinea la valle padana solcata dal fiume Po (un cerchio diviso orizzontalmente in due parti, una sopra e una sotto il fiume).

Parlare del "fiume del fegato" significa parlare soprattutto del "fegato babilonese", uguale nella forma e nei contenuti a quello etrusco, in cui si specifica che il "fiume del fegato" percorre la zona dal conoide minore (il Monviso) lungo quasi tutto il territorio al di sotto del conoide sdraiato (le Alpi dalla Serra d'Ivrea alle Alpi Giulie). E' quindi significativo che laddove nella mappa babilonese abbiamo la foce del fiume, nella mappa etrusca troviamo la lettera etrusca H che insieme alla vicina lettera F (da considerare in questo caso "ph" ovvero "P") sono la parola ebraica "P-h" che significa "bocca, foce del fiume", cosi' come la medesima lettera F ("ph" ovvero "P") insieme alla soprastante lettera t compongono foneticamente il nome latino "P-D", il fiume "Pado" (il fiume Po in lingua latina):

Dal punto di vista dei Babilonesi, il cui fegato-mappa e' geograficamente uguale al fegato-mappa etrusco, le regioni bibliche fondate da Nimrod (capostipite dei Babilonesi) vengono descritte a partire dal brano Genesi 10:8:

Le quattro regioni della mappa etrusca confinanti tra loro e chiamate FUFLUN, HERC, CAt e CILEN somigliano foneticamente alle sopraddette quattro regioni bibliche Babilonia (FUFLUN/Puplun etrusco), Erek (HERC etrusco), Akkad (CAt etrusco) e Calneh (CLNH etrusco), pero' con maggiore precisione:

Tali auttro regioni si trovano, come da resoconto biblico, nella piana di sN^R (Shinear) che sarebbe quindi la pianura padana orientale indicata dalle lettere SN di FUFLUNS che si uniscono alle lettere ER di HERC. Tappa successiva dell'impero di Nimrod e' l'Assiria che sembra essere indicata nella mappa con le lettere ASIR presenti al di sopra della pianura padana nella parte centrale del conoide sdraiato che rappresenta la catena alpina dalla Serra d'Ivrea alle Alpi Giulie.

In particolare, nella mappa etrusca i tre segni 8V8 (l'etrusco "fuf/phuph/pup/bub") e i tre segni CIL corrispondono alla regione "bab ekalli" ("porta del palazzo") della mappa babilonese con cui viene indicata la foce del fiume.

La trasformazione fonetica degli alfabeti etruschi di venti caratteri sembra avvenire nel periodo babilonese intermedio, considerato che le lettere K-G-L della sequenza fenicia/ebraica corrispondono alle lettere M-E-N della fonetica etrusca ufficiale, cosi' come i segni cuneiformi KA.E.GAL (le consonanti K-G-L) vengono sostituiti dai segni cuneiformi ME.NI (le lettere M-E-N):

L'espansione etrusca in Italia, chiaramente piu' antica di quanto si ipotizza, ha la configurazione geografica della torre di Babele che biblicamente rappresenta il territorio che dalla zona babilonese della valle padana si estende verso i soprastanti Appennini nella geografia in cui il sud dove passa il sole si trova in alto:

Nel sedicesimo secolo appare evidente come la questione biblica riguardante l'Italia riprenda forma nelle opere di artisti come Pieter Bruegel che rappresenta la torre di Babele dandogli un'inclinazione a sinistra simile alla penisola italiana nella sopracitata geografia in cui il sud dove passa il sole si trova in alto. Pochi anni dopo Lucas van Valckenborch dipinge alcuni quadri in cui la medesima torre si trova sul bordo del mare quasi completamente circondata dalle acque (teniamo presente che questa raffigurazione contraddice totalmente la geografia mediorientale in cui le uniche acque vicine alla torre sarebbero quelle del fiume Eufrate): escluse le fondamenta che corrispondono alla valle padana, la torre e' l'Italia appenninica che si estende nel mare con l'Adriatico sulla sinistra e il Tirreno sulla destra. Nella figura seguente e' possibile constatare come la torre di Babele sia anche una delle molteplici forme assunte dai "fegati" etruschi, ittiti e babilonesi:

Nella zona in cui e' presente la Babele di Nimrod, vicino al punto dove finisce il "fiume del fegato" (il delta del fiume Po) ci sono i tre segni etruschi S-8-N, aventi fonetica ufficiale S-F-N, che in quanto S-ph-N indicano l'antica Spina, importante citta' portuale etrusca affacciata sul mar Adriatico.

Sempre nella medesima zona abbiamo anche l'antica Felsina che come tramanda Plinio il Vecchio era il nome che gli Etruschi avevano dato a quella che in seguito verra' chiamata in lingua latina Bononia (in lingua italiana Bologna):

Rispetto alle tre lettere SFN, che abbiamo visto indicare Spina, con l'aggiunta della lettera L, posta piu' internamente rispetto al mare Adriatico, abbiamo le quattro lettere FLSN indicanti l'antica Felsina (Bologna):

Nella parte orientale del conoide sdraiato, che rappresenta la catena alpina dalla Serra d'Ivrea alle Alpi Giulie, troviamo le tre lettere VNt proprio dove si trova oggi la parte montagnosa della regione Veneto:

Il fatto che i Veneti fossero anche chiamati Heneti, e che avessero colonizzato anche la parte pianeggiante tra la zona montuosa e il mare Adriatico, puo' suggerire che avessero collocazione geografica anche nei pressi della foce del fiume Po indicata dalle due lettere Nt, laddove si presume ci fosse il territorio degli Eneti citati da Omero la cui regione Paflagonia ha le lettere "ph-ph-L-C-N" ("Phaphlaconia") presenti al di sotto della foce del Po:

Esiste quindi nei pressi della foce del fiume Po (laddove si narra che gli antichi Pelasgi avessero la loro capitale) una connesssione diretta, come minimo geografica, tra:

Infatti, oltre alle precedenti constatazioni, le medesime lettere "ph-ph-L-C-N" che compongono il nome "Phaphlaconia" (Paflagonia) ci mostrano, togliendo la lettera C indicante la zona montuosa appenninica, la regione evangelica Panfilia (le lettere "ph-N-ph-L").

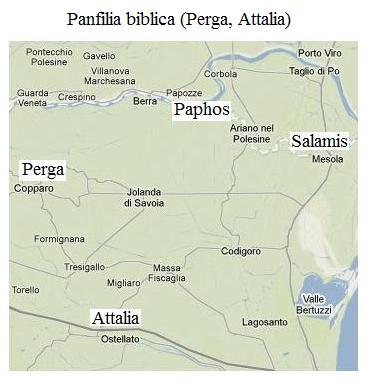

Negli Atti degli Apostoli vengono citate Perga e Attalia (due localita' di questa regione chiamata Panfilia, detta anche Pamphilia) vicine all'isola di Paphos e Salamis:

Una lettura errata degli Atti degli Apostoli porta a pensare che Salamis e Paphos siano entrambe sull'isola di Cipro. In realta' l'isola di cui fanno parte Salamis e Paphos corrisponde a una delle isole della laguna formata dal delta del Po.

Sebbene ci siano stati negli ultimi duemila anni cambi notevoli nella idrografia del fiume Po, abbiamo l'isola d'Ariano alle cui estremita' si trovano Papozze (Paphos) e Mesola (Salamis), cosi' come indicato negli Atti degli Apostoli (Cipro viene indicata come direzione del percorso, non come isola su cui si trovano Salamis e Paphos):

Maggiori dettagli sulla geografia evangelica della valle padana sono disponibili in questa pagina riguardante il terzo e il quarto viaggio di San Paolo, da Troas a Gerusalemme e da Gerusalemme a Roma:

La parte inferiore della mappa viene indicata con un esagono le cui lettere piu' interne insieme alla lettera nel cerchietto centrale formano la parola QRNS TLS, "Cronos/Saturno Tellus", la "terra Saturnia"

AppenniniL'esagono geografico della mappa etrusca sembra correlato allo scudo del "guerriero di Vetulonia", con le gambe del guerriero che corrispondono alle die regioni della mappa chiamate AVLES (la Apulia, Puglia) e TLUSC (la Campania del vulcano Vesuvio). La figura che sembra uno stilo tra le due gambe del guerriero corrisponde alla regione chiamata LEtA il cui nome, letto da sinistra a destra, e' AtEL ed e' in corrispondenza della Calabria abitata dagli antichi Itali. Inoltre, la figura dello "stilo" tra le gambe del guerriero corrisponde al segno a forma di stilo che nella mappa etrusca indica lo stretto di Messina.

Al di sotto della valle padana ci sono tre lettere etrusche V (i segni F) che pur appartenendo a tre parole diverse sono posizionate tra loro formando una linea che indica il fiume Arno. In particolare:

Al di sopra dei tre segni F che rappresentano il fiume Arno ci sono, nella zona a sinistra vicino al mar Tirreno, le due lettere LC che indicano Lucca:

Questa zona della mappa e' particolarmente difficoltosa da comprendere perche' molto diversa dall'effettiva realta' geografica rappresentata dal golfo di Genova. Come possiamo constatare nella figura seguente, l'arrotondamento della mappa etrusca rende inesistente il golfo di Genova facendo risultare il conoide Monviso a settentrione del fiume Arno... se quindi partendo dal fiume Arno troviamo sopra di lui le lettere LC di Lucca e' anche vero che se partiamo dal conoide Monviso le sottostanti medesime lettere LC non sono Lucca ma la costa ligure, in particolare Laigueglia indicata dall'unione di tali due lettere LC con le sottostanti VL:

Alcuni storici ipotizzano che Laigueglia in origine fosse chiamata "Aquilia", nome ripreso dall'aquila che era l'insegna delle legioni romane che percorrevano la via Iulia Augusta al di sopra di Laigueglia. Guardando pero' quanto stiamo esponendo sembra quasi che si possa ipotizzare che il nome Laigueglia sia stato volutamente composto dangoli il significato ebraico "LA KL" il cui significato "non e' CL" indicherebbe che il vero CL della mappa etrusca e' la regione toscana di Lucca mentre Laigueglia "non e' CL":

Al di sotto del fiume Arno ci sono le lettere ALPL che sono "Albula", l'antico nome del Tevere. Mentre dove ci sono le sorgenti del medesimo fiume Tevere abbiamo le lettere TVR che sono proprio le consonanti del nome Tevere:

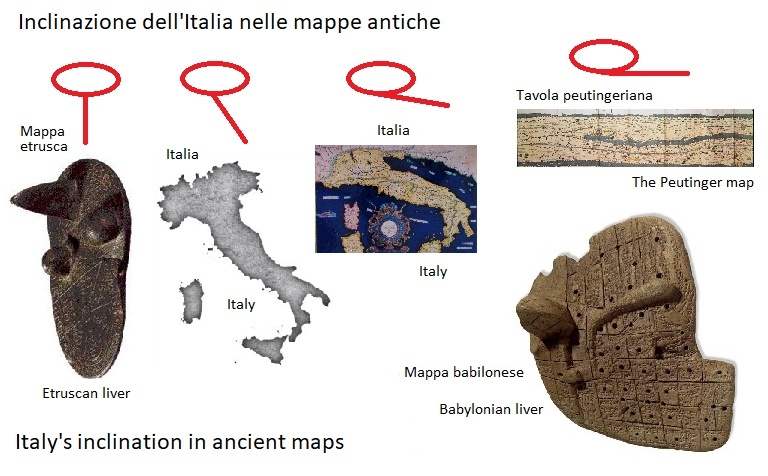

A questo punto si puo' notare come il percorso del fiume Tevere, dalle sue sorgenti indicate dalle lettere TVR fino alla foce indicata dalle lettere ALPL (l'antico nome Albula del fiume Tevere), viene indicato sulla mappa dalle tre lettere LLL, cosi' come il soprastante fiume Arno viene indicato dalle tre lettere VVV (rispetto alla geografia reale la mappa etrusca assume che la penisola italiana sia verticale piuttosto che inclinata, una deformazione presente anche in altre mappe geografiche antiche sia nel senso verticale sia nel senso opposto di considerare la parte appenninica dell'Italia quasi perfettamente orizzontale come nel caso della tavola Peutingeriana):

Il territorio tra fiume Arno (lettere VVV) e fiume Tevere (lettere LLL) e' rappresentato dalle lettere RESAL che corrispondono sostanzialmente all'antica Rusel (Rusellae in lingua latina, Roselle in italiano), uno dei luoghi etruschi piu' importanti, al centro del territorio, che in epoca antica divenne piu' importante della vicina Vetulonia:

Nella parte interna del territorio etrusco, dove il fiume Arno e il fiume Tevere quasi si incontrano, ci sono le lettere RET che indicano l'antica Arretium (in etrusco Aritim, in italiano Arezzo). Si puo' anche notare che con le vicine lettere V e L e' possibile localizzare sia Volterra (a sinistra di Arezzo) sia Orvieto che Viterbo entrambe, come Arezzo, nella stessa zona lontana dal mare posta tra Arno e Tevere (l'importanza delle due lettere TR vicine alle sorgenti dell'Arno e del Tevere e' ovviamente data dal fatto che sono la base del nome degli Etruschi e della loro regione chiamata Etruria):

Lungo il fiume Tevere, partendo dalla sua foce, abbiamo le lettere PLS che indicano i Falisci (in greco Phaliskoi), suggerendo forse che l loro estensione fosse maggiore nell'epoca antica quando ancora non c'era Roma che occupa all'incirca il territorio indicato dalla lettera etrusca P. Accanto ai Falisci, nella precisa posizione ove vengono ufficialmente localizzati, ci sono gli Equi indicati dalla lettera etrusca Q (quella che somiglia a una freccia rovesciata, talvolta trascritta come "kh"):

Tra il fiume Tevere e il Vesuvio c'e' un'ampia zona costiera che nella mappa etrusca viene indicata con le due lettere CP che facilmente sono quelle dell'antica Capua che si trova nella parte meridionale di questo territorio.

Considerato che Roma si trova sulla sponda meridionale del Tevere possimo notare come le medesime due lettere etrusche CP se vengono considerate non due lettere etrusche ma i due segni latini PC, questi due segni latini PC a loro volta sono i segni etruschi che vengono ufficialmente letti RM, "Roma", come mostrato nell'immagine seguente:

Se invece consideriamo le due lettere etrusche PQ, foneticamente simili alle precedenti PC e poste lungo la riva meridionale del Tevere, abbiamo il medesimo nome Roma considerando che negli alfabeti etruschi di venti caratteri tali lettere etrusche PQ corrispondono alle lettere fenicie/ebraiche RM del nome Roma:

Possiamo constatare che nella medesima regione sulla sponda meridionale del Tevere sono presenti le due lettere RM indicanti Roma anche usando l'alfabeto spostato di un carattere, sia quello latino che quello fenicio, dato che le due lettere etrusche QL diventano appunto RM se usiamo tali alfabeti spostati di un carattere:

Nella parte centrale della catena appenninica, a destra del Tevere, possiamo identificare la regione del fiume Nera grazie alle due lettere NR che forniscono le giuste consonanti N e R alle antiche Narnia (Narni), Interamnia Nahars (Terni) e Nursia (Norcia):

A destra delle lettere NR e NRS che indicano la regione del fiume Nera e la citta' di Nursia (Norcia) ci sono le lettere ASCUL dell'antica Asculum (Ascoli Piceno):

Nell'estremita' sudorientale della mappa il nome della regione LEtNS e' l'anagramma di SLENt, la regione Salento che si trova nella medesima estremita' sudorientale della penisola italica:

Al di sopra del Salento ci sono le due regioni etrusche SELVA i cui segni etruschi SELFA sono foneticamente SELFA usando la fonetica dell'alfabeto latino. In particolare, i tre segni etruschi AFL con la fonetica latina sono A-F-L e anche A-ph-L, con la phi greca prorpia di queste regioni abitate dai coloni greci, per cui da tale A-ph-L abbiamo Apulia, antico nome della regione Puglia, sia lungo la costa adriatica sia nella pianura pugliese ch si estende verso le cime appeniniche:

La montagna a forma di conoide, il monte Cervino, e' indicata dalla scritta etrusca TLUS. Le altre montagne conoidali italiche sono il vulcano Vesuvio e il vulcano Etna e difatti nella mappa compare la medesima scritta esattamente nel settore che corrisponde alla Campania e nello spicchio esterno corrispondente alla Sicilia:

Il conoide piu' grande protagonista della mappa si chiama "dito" nella mappa babilonese cosi' come nella mappa etrusca le lettere al di sotto del medesimo conoide sono tAC e TLUS che insieme formano la parola tACTLUS foneticamente simile al daktylus greco che significa anch'esso "dito")

Etna, Sicilia, Siculi e Sicani nella corrispondenza tra fegato etrusco e disco di Festo:

Al centro del conoide sdraiato, che rappresenta la catena alpina dalla Serra d'Ivrea alle Alpi Giulie, si trovano le lettere etrusche A-T-M-E-L che indicano la regione montuosa dominata dal massiccio dell'Adamello:

Al di sotto del conoide sdraiato, che rappresenta la catena alpina dalla Serra d'Ivrea alle Alpi Giulie, si trovano le lettere etrusche C-M che indicano la regione lacustre di Como con il tratto verticale che puo' essere sia il fiume Ticino che il fiume Adda che divide la regione etrusca MARI dalla regione etrusca HERC (e tra Ticino e Adda troviamo l'antica Medionalum che etimologicamente sembra riprendere tale tema della "linea media" che divide in due la geografia della pianura sopra il fiume Po):

Il tema dell'Assiria biblica, nella parte lombarda della catena alpina, trova una precisa conferma nel brano biblico che parla del giardino dell'Eden che viene percorso da un fiume che quando esce dal giardino si divide in quattro fiumi:

Nella mappa etrusca si possono notare, vicino alle lettere ASIR indicanti l'Assiria, le lettere ITACL che compongono il nome del biblico Hiddekel (le lettere ebriche HDQL) piu' comunemente chiamato Tigri in lingua italiana.

In particolare:

Alla sinistra del tratto verticale che divide le regioni etrusche HERC e MARI, sono presenti le lettere che indicano in sequenza i fiumi Adda (AT), Serio (SER), Oglio (L) e Adige (AtIS):

La medesima lettera L indicante il territorio circondato dal fiume Oglio, e la soprastante lettera S indicano insieme l'antica Salo', o meglio l'intera zona del lago di Garda la cui antica capitale era appunto Salo'. L'etimologia di tale nome e' ufficialmente incerta... si ipotizza l'esistenza di una regina chiamata Salodia, di un lucumone chiamato Saloo, oppure ancora che provenga dal termine latino salodium, oppure da salis o ancora da salus... nella mappa etrusca possiamo invece constatare come le consonanti di Salo' siano appunto le ultime due lettere SL della regione montagnosa etrusca posta a meta' del conoide sdraiato:

Al centro della valle dell'Adige, dove la mappa etrusca indica le due lettere AR, c'e' l'antica Aura oggi diventata Ora, in lingua tedesca Aewer e Auer:

La mappa etrusca riporta, nella parte settentrionale del corso del'Adige, le lettere TIRLAN che foneticamente sono le medesime della localita' Terlano presente nei documenti medievali con la grafia Torilan, poi Toerlan e Terlan. E' da notare che le quattro lettere TIRL, o anche le cinque TIRAL, sembrano essere quelle della localita' Tirol diventata in seguito famosa per aver dato il nome alla regione Tirolo... non risulta pero' che gia' in epoca antica fosse in uso tale termine per indicare l'intera regione altoatesina:

Nella parte centrale del conoide sdraiato (la catena alpina dalla Serra d'Ivrea alle Alpi Giulie) le lettere etrusche RAETIA compongono il nome dell'antica Raetia (Rezia, Rhaetia) mostrano tale regione collocata tra la Lombardia e il Veneto. Nella successiva epoca romana la Rezia viene identificata con la parte transalpina avente come limite superiore il fiume Danubio, mentre questa mappa mostra quanto affermato da Giustino e da Plinio il Vecchio che i Reti erano parte della popolazione etrusca dislocata principalmente nella valle padana e dovettero per l'arrivo dei Galli addentrarsi nelle valli alpine, e quindi in seguito scendere nelle valli transalpine ove verra' creata la regione romana chiamata appunto Raetia:

L'Alemannia come indicato anche dalle diverse fonetiche esistenti (Alamannia, Alemania, Alamania, Alemagna, Alamagna, Allemagne, Allemannie...) ha il suonome basato sulle lettere ALMN che nella mappa etrusca si trovano esattamente dove gli Alemmani risiedevano, nelle pianure aldila' della catena alpina:

A sinistra degli Alemanni ecco l'Elvezia:

Il fiume Elba e' stato nelle epoche passate un importante delimtiatore geografico nell'epoca romana quando si cerco' di spostare sul'Elba, int al tempo chiamato Albis, il confine dell'impero che allora era rappresentato dal fiume Reno. Successivamente nell'epoca di Carlo Magno l'Elba rappresentava effettivamente il confine orientale dei territorio da lui amministrato. Nella mappa etrusca possiamo constatare come le lettere E-L-F-S, che foneticamente sono anche E-L-ph-S nonche' E-L-B-S, siano disposte lungo una delle linee verticali. In particolare laddove sulla sinistra della parteinferiore, laddove l'Elba ha le sue sorgenti, si trovano le due lettere SL che indicano il Saale, il piu' importante affluente sinistro dell'Elba:

Il confine orientale della parte settentrionale della mappa viene indicato con le lettere etrusche VStL indicanti sia il fiume Vistola, che sfocia nel mar Baltico, sia il sottostante fiume Tisa (Tisza, in lingua italiana Tibisco) che unendosi al Danubio finisce il suo corso nel mar Nero. Aldila' di Vistola e Tibisco ci sono dunque le steppe pianeggianti assai estese che non rientrano in questa mappa:

Come indicato nel paragrafo riguardante il fiume Tibisco (Tisa, Tisza) che affluisce nel Danubio, abbiamo prontamente al di sotto delle lettere etrusche tS indicanti il fiume Tisa le successive lettere tEN indicanti il Danubio (altresi' detto Danube, Danoia, Donau, Duna, Dunav, Dunaj eccetera). E' importante notare che nella mappa etrusca sono presenti le medesime lettere tEN nella zona alpina dove effettivamente nasce il Danubio, cosi' come sono presenti le due lettere tN nella parte intermedia del Danubio prima che entri in Ungheria dove incontrera' l'affluente Tisa indicato dalle lettere tS.

Nella figura seguente e' possibile notare visivamente le lettere etrusche che indicano la regione alpina dove nasce il Danubio, il corso intermedio del medesimo fiume nella pianura a settentrione delle Alpi, la lettera etrusca t indicante il punto dove il Tibisco affluisce nel Danubio e la parte finale del Danubio nell'estremita' orientale della mappa, oltre che il corso del fiume Vistola lungo tale estremita' orientale:

Tutto quanto il territorio francese sembra essere indicato dalle poche lettere presenti nella parte alta del bordo sinistro della mappa:

Le lettere CSCN sono foneticamente simili alle consonanti della Guascogna:

Le lettere CRN indicano il fiume Garonna che percorre quasi tutta la parte meridionale della Francia:

Le lettere SR poste sulla parte destra del settore francese indicano il fiume Isere:

La parte centrale della Francia viene indicata dalle lettere LR con la R posta vicino alle sorgenti della Loira e la lettera L vicino alla foce del medesimo fiume Loira:

La parte settentrionale della Francia e' costituita principalmente dal bacino del fiume Senna (Seine) che insieme al sottostante fiume Saona (Saone, affluente del Rodano) crea un corridoio tra il canale della Manica alle sacre montagne alpine.

Partendo dunque dalla lettera S vicino al conoide Cervino si segue l'alto corso del Rodano (da considerare parte del Saona) fino a raggiungere la confluenza del Saona e proseguendo verso nord si passa nel bacino della Senna indicato dalla lettera N della mappa:

Nell'estremita' nordorientale della mappa le lettere LICTIN indicano Lugduno, localita' presente nella tavola Peutingeriana nella medesima estremita' nordorientale del territorio continentale europeo. Trattasi della stessa localita' posta da Tolomeo sulla foce del Reno e chiamata Lugdunum Bataviorum, "Lugduno dei Batavi":

La "fessura" del fegato ittita chiamata Sulmu ha una corrispondenza precisa con le tre lettere SLM del fegato etrusco:

E' abbastanza sicuro che tale "fessura" presente nella mappa ittita sia la strada che unisce il mar Ligure con il valico alpino unendosi, aldila' del valico, al "padanu sumelu martu" (il "percorso a sinistra della catena alpina") che da tale valico porta al lato settentrionale del monte Cervino.

Tenendo presente la particolare forma della fessura sulla mappa ittita, con alcuni "gradini" vicino alla costa ligure, sono almeno tre i percorsi possibili di tale strada:

Purtroppo le mappe ittite non ci aiutano a capire quale fosse il tragitto preciso e lo presentano con distanze differenti. In alcune mappe e' perpendicolare al di sotto della punta che sappiamo essere la serra d'Ivrea, in altre si allarga verso oriente arrivando come misura all'ipotesi che passasse dal fiume Trebbia:

Le tre lettere etrusche SLM indicano il territorio che comprende la provincia di Cuneo e i monti della riviera ligure di Ponente (le province di Savona e Imperia). Le medesime tre lettere SLM corrispondono alle lettere ebraiche SLM che indicano le tre righe del fegato babilonese con il particolare "segno X" presente sulla riga N che indica la collina di Cairo Montenotte ove trovasi Gerusalemme:

Tale "segno X" presente sulla mappa babilonese corrisponde all'occhio della divinita' geografica:

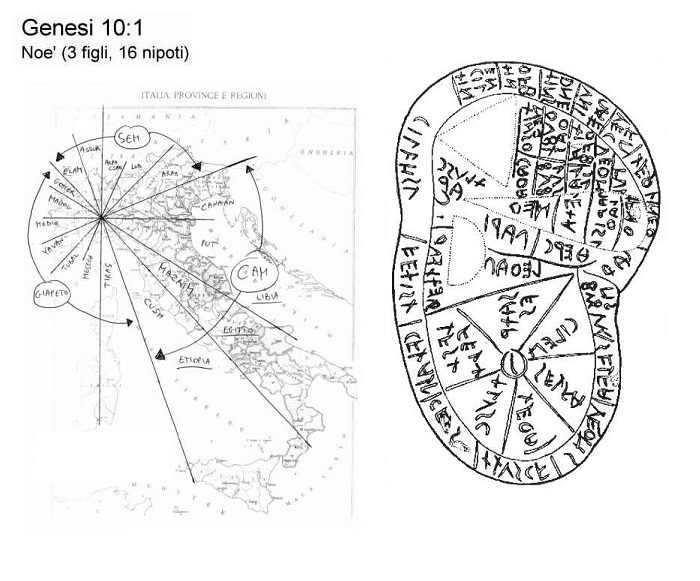

Riportiamo qui le corrispondenze tra le lettere della mappa etrusca e la geografia circolare dei figli di Noe'.

Le tre lettere etrusche CMR poste nella zona nord-occidentale del Piemonte sono la regione giapetica di Gomer che collima con il settore di Gomer nella geografia circolare dei figli di Noe':

In alto e a sinistra di Gomer ci sono le lettere che compongono il nome di suo figlio Aschenaz che possono indicare come la sequenza dei suoi figli si estenda tra la valle d'Aosta (al di sotto del conoide Cervino) e il vicino territorio francese poco rappresentato in questa mappa etrusca.

Cercando sulla mappa tutti i sette figli di Giapeto li troviamo che rispecchiano tutti quanti la geografia circolare dei figli di Noe' con il primogenito Gomer che puo' condividere un segno C con il secondogenito Magog oppure far conto sull'altro segno C, al di sotto del conoide Cervino, che costituisce la C di suo figlio Aschenaz.

Nella disposizione mostrata nella figura la collimazione con la geografia piemontese avviene tenendo conto della variante in cui i segni CL indicano la costa ligure di Laigueglia e non quella toscana di Lucca:

Premesso che le popolazioni che hanno invaso la Grecia (per esempio i Dori) sono ovviamente arrivate nell'odierno territorio ellenico con le loro tradizioni storiche, ne consegue che tali tradizioni vanno cercate nei loro luoghi di origine e non nel territorio dell'attuale Grecia.

Possiamo quindi constatare come nella mappa etrusca alcuni luoghi che noi conosciamo con gli attuali nomi italici erano in epoca antica conosciuti con altri nomi. In particolare, la piu' grande montagna presente nella mappa (il conoide indicante il Cervino) corrisponde nella mitologia greca al monte Cillene. Le lettere etrusche CILEN si trovano infatti a lato della grande montagna come se indicassero appunto il nome della grande montagna. Che tale montagna possa essere il monte Cillene (Cyllene, Kyllini) che si trovava nell'antica Arcadia (Arkadia) viene confermato dalle lettere etrusche sottostanti ARCt, "Arcadia", che indicano il territorio tra le Alpi Graie (le lettere CRA) e le Alpi Cozie (le lettere Ct):

Tale monte Cillene (le cui lettere C-L-N collimano con le lettere L-N-C del "mont Blanc", il monte Bianco) e' il luogo dove nacquero le Pleiadi che si diffusero nella circostante geografia piemontese.

La clava di Orione (le Alpi settentrionali) e il corno dell'unicorno (il monte Cervino).

Nel fegato etrusco abbiamo la regione MARI che puo' indicare, nella posizione in cui si trova, la soprastante catena alpina. Nel fegato babilonese le Alpi vengono contraddistinte dal segno cuneiforme ZE, che viene letto "martu" in Akkadico (simile appunto a questo MARI presente sul fegato etrusco al di sotto della protuberanza indicante la catena alpina).

Martu e' anche la fonetica akkadica con la quale viene indicata la "regione Amurru" (segno determinativo della localita' seguito dai due segni MAR.TU, letti in akkadico "martu").

Nel brano biblico Genesi 3:24, la divinita' scaccio' l'uomo e pose a oriente del giardino del Paradiso "il cherubino" e una spada fiammeggiante che si muoveva in tutte le direzioni. Tale rappresentazione biblica e' visibile nella figura seguente in cui le regioni della mappa etrusca sono messe in corrispondenza con la quadrettatura della penisola italica:

E' ipotizzabile che la mappa sia stata usata anche in ambito locale, con la conseguenza che determinati luoghi assumono nomi che si riferiscono a luoghi ben differenti, per esempio si vedano le seguenti equivalenze geografiche.

Il "fegato" etrusco e' la mappa delle Alpi e degli Appennini nell'ambito dell'Europa cosi' come appare chiaramente confrontando tale oggetto etrusco con il suo equivalente babilonese, molto piu' curato nei dettagli e soprattutto accompagnato da testi babilonesi che raccontano le vicende passate del territorio rappresentato in tale mappa.

Esiste pero' qualcuno che puo' avere usato questa mappa dell'intera Europa per descrivere il territorio tra Liguria ed Emilia Romagna, cosi' come mostrato nella figura:

Vengono a crearsi le seguente "equivalenze geografiche":

La geografia del fegato etrusco

Alfabeto ebraico

I tre monti della mappa etrusca

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Nord, ovest, est, sud

.jpg)

.jpg)

I luoghi della mappa

Hercle

.jpg)

.jpg)

Alpi Cozie e Alpi Graie

.jpg)

Le fonti nelle Alpi Lepontine

.jpg)

.jpg)

Cordela

.jpg)

Taurasia (Liguri Taurini)

.jpg)

Marici

.jpg)

Asti

.jpg)

Marsiglia

.jpg)

Liguria, Calvario, Samaria

.jpg)

Il fiume Po

.jpg)

Mappa etrusca e mappa babilonese

.jpg)

La torre di Babele

Spina

.jpg)

Bologna

.jpg)

Veneto

.jpg)

Veneti, Eneti, Paflagonia, Panfilia

.jpg)

.jpg)

Appennini

Il fiume Arno

Lucca

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Il fiume Tevere

.jpg)

.jpg)

Roselle

.jpg)

Arezzo, Volterra, Orvieto, Viterbo

.jpg)

Falisci ed Equi

.jpg)

Roma

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Nera, Narni, Terni, Norcia

.jpg)

Ascoli

.jpg)

Salento

.jpg)

Apulia (Puglia)

.jpg)

TLUSC (Cervino, Vesuvio, Etna)

.jpg)

Adamello

.jpg)

Como

.jpg)

Tigri, a oriente dell'Assiria

.jpg)

Adda, Serio, Oglio, Adige

.jpg)

Salo'

.jpg)

Ora (Aura, Aewer, Auer)

.jpg)

Terlano, Tirolo

.jpg)

Rezia (Raetia, Rhaetia)

.jpg)

Alemannia

.jpg)

Elvezia (Helvetia, "Alvatia")

.jpg)

Svevia (Suebia)

.jpg)

Vestfalia (Westphalia)

.jpg)

Teutoni

.jpg)

Sassonia (Saxony)

.jpg)

Slesia (Silesia)

.jpg)

Elba (Albis) e Saale

.jpg)

Vistola e Tibisco (Tisa, Tisza)

.jpg)

Danubio (Danube, Donau, Duna, Danoia)

.jpg)

Francia

.jpg)

Guascogna

.jpg)

Garonna

.jpg)

Isere

.jpg)

Loira

.jpg)

Senna e Saona

.jpg)

Lugduno

.jpg)

SLM (mappa etrusca) e Sulmu (mappa ittita)

.jpg)

.jpg)

Mappa etrusca e occhio della divinita' geografica

.jpg)

.jpg)

Mappa etrusca e geografia circolare dei figli di Noe'

Gomer e suo figlio Aschenaz

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Mitologia greca

.jpg)

La catena alpina Martu e la prima dinastia cinese

Cherubino e spada fiammeggiante

Uso differente della mappa

Europa come Liguria ed Emilia Romagna

| il fiume Eridano-Po | il fiume Trebbia |

| ... | ... |

| sopra le Alpi | a sinistra del monte Penice |

| mar Baltico | fiume Tanaro |

| Germania | Piemonte-Liguria sotto il Tanaro |

| fiume Elba | fiume Belbo |

| monte Ubanu babilonese (Cervino) | monte Nebo biblico (Montechiaro d'Acqui) |

| ... | ... |

| sotto le Alpi | a destra del monte Penice |

| Appennini romani | Appennini romagnoli |

| ... | ... |

Sembra evidente che in epoca grecoromana abbiano colonizzato il Medioriente/Asia cancellando le civilta' precedenti con l'utilizzo di nomi europei. Basta ruotare di novanta gradi una delle due mappe e i nomi corrispondono:

Diventa quindi indicativa la scomparsa del diario di viaggio di Nearco, testimone dell'epoca, che raccontava con precisione dove si trovavano le regioni persiane conquistate da Alessandro Magno (quello che e' sopravvissuto del diario lo troviamo nell'opera di Flavio Arriano che puo' avere adattato il testo alla realta' asiatica cancellando ogni riferimento ai luoghi europei).

E' certamente palese che in alcuni testi si faccia riferimento alle regioni originali italiche, come per esempio nel libro di Tobia:

Sebbene alcune traduzioni siano state rivedute apportando correzioni, e' indubbio che il testo originale riporta appunto che "Rage e' sulle montagne ed Ecbatana e nella pianura" e che ci sono due giorni di cammino da Ecbatana a Rage:

Il tentativo di adattare il testo alla realta' asiatica in cui Ecbatana (presso l'attuale Hamadan) non si trova in pianura ma a un'altitudine di 2000 metri che e' molto superiore a quella di Rage (presso l'attuale Teheran) non puo' pero' occultare il fatto che in Asia tali due luoghi distano da 10 a 20 giorni di cammino (circa 300 chilometri di distanza) che sono francamente troppi per essere considerati "due giorni di cammino" (la Nuova Versione della Bibbia tenta forse di avvicinarsi alla realta' asiatica aggiungendo l'aggettivo "interi", come se bastassero appunto due giorni "interi", forse quarant'otto ore consecutive senza fermarsi un solo minuto, per percorrere i circa trecento chilometri tra Ecbatana e Rage).

Le caratteristiche dei luoghi e le distanze indicate nel libro di Tobia corrispondono invece esattamente alla geografia italica con Ecbatana, la capitale dei Medi, oggi chiamata Bagnatica (in provincia di Bergamo):

A prescindere dall'esatta sequenza temporale che ha portato alla colonizzazione del Medioriente e dell'lndia, abbiamo che le regioni europee settentrionali indicate dalle scritte TIN (presenti nel bordo della mappa etrusca) corrispondono, usando la mappa etrusca come mappa del Medioriente, alla valle del fiume Indo. In particolare:

Qualche tempo dopo aver pubblicato l'ipotesi che il fegato etrusco fosse una mappa dell'Italia, ho ricevuto una email con le fotografie di un altro esemplare di fegato etrusco la cui autenticita' sembra evidente. Non ho piu' avuto notizie dal signore che mi aveva contattato e mi sono rimaste le fotografie dell'oggetto

E' uguale a quello custodito al museo di Piacenza ma ha due importantissimi simboli sul retro che identificano le due regioni sopra e sotto la linea divisoria (il nord e il sud della penisola italica). Ecco la fotografia del reperto:

Il segno F indicante la regione italica meridionale corrisponde al settore egiziano della geografia circolare di Noe' con il segno etrusco F uguale al simbolo F egiziano del faraone Nineter (seconda dinastia):

I due segni etruschi C e F si leggono ufficialmente C e V, cosicche' abbiamo l'equivalenza tra CV (lettura ufficiale etrusca) e tD (numerazione ebraica dell'etrusco):

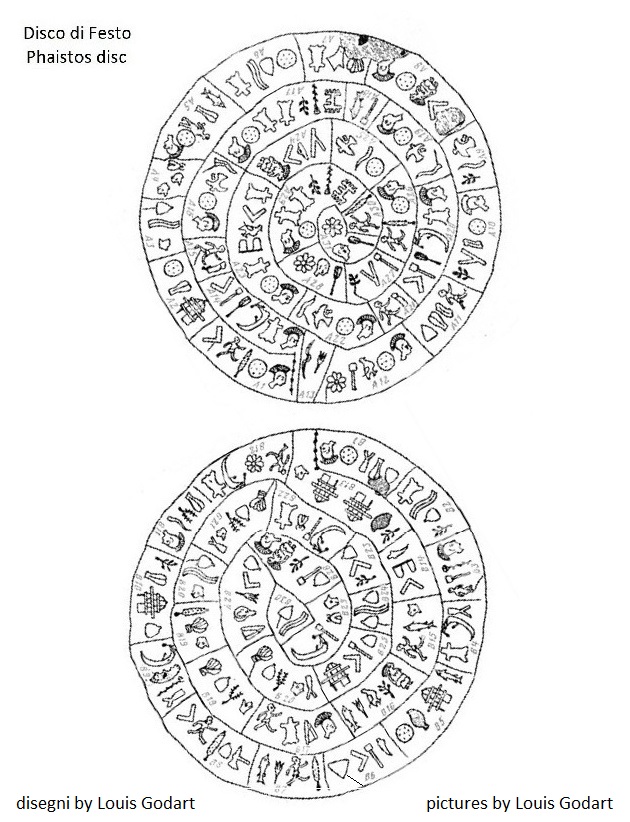

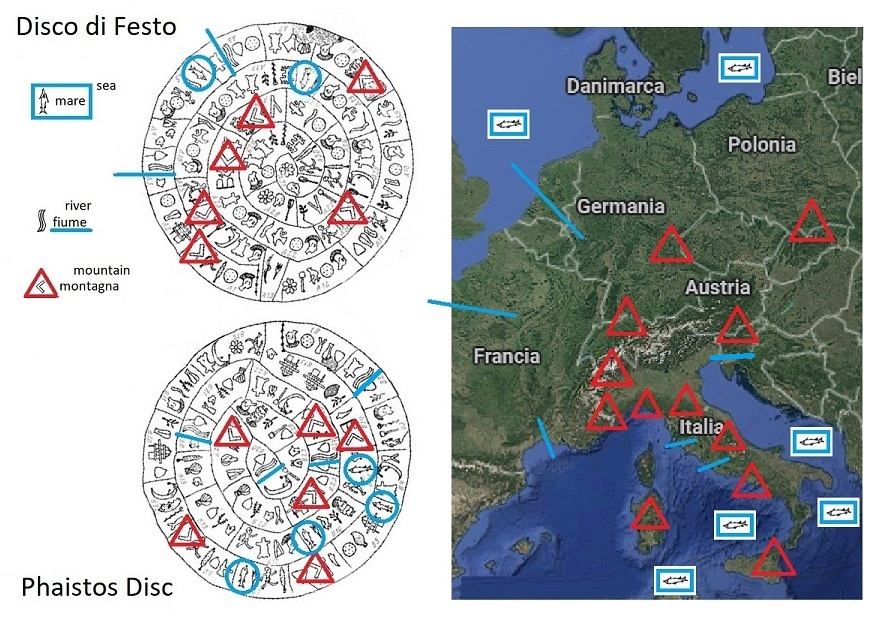

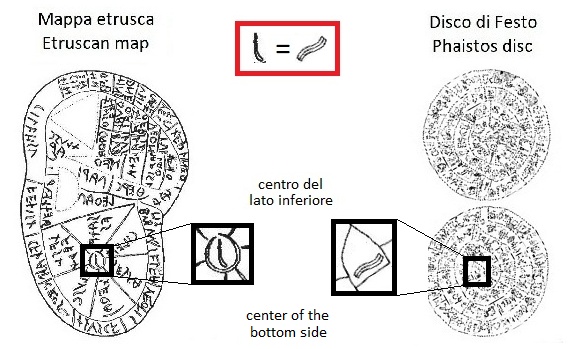

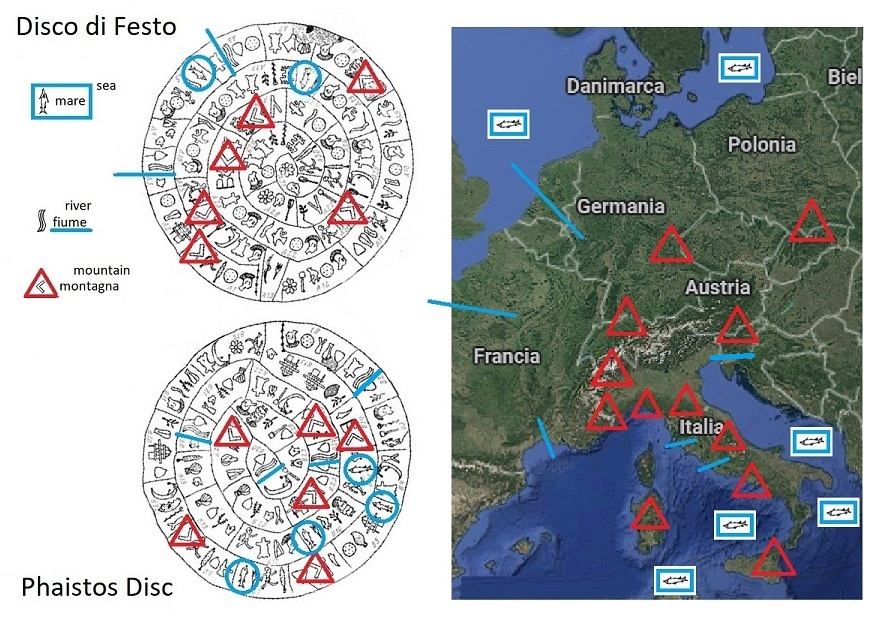

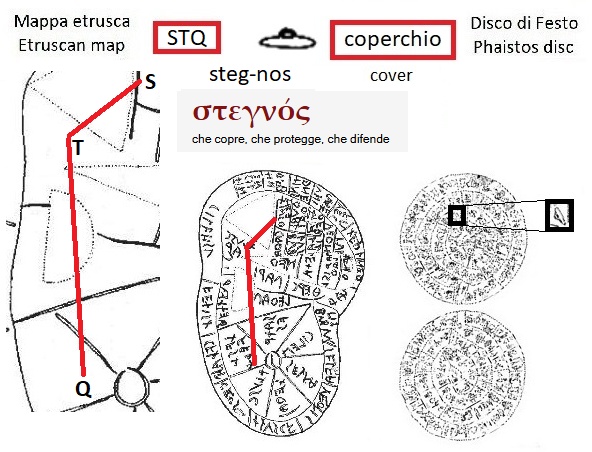

I due lobi del fegato etrusco coincidono geograficamente con i due lati del reperto archeologico chiamato "disco di Festo" le cui caratteristiche ufficiali sono disponibili nella pagina di Wikipedia dedicata a questo reperto :

Due segni uguali sul bordo del disco di Festo, uno davanti e uno dietro, mostrano come vanno uniti i due lati, con i due segni che si ritrovano uno a sinistra e uno a destra delle due "aperture" che in questo modo vengono unite formando un "canale" che permette il passaggio da un lato all'altro lato.

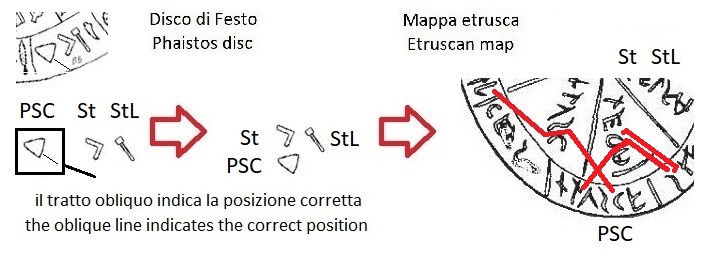

Nella figura si mostra come questi due segni rappresentano le "colonne d'Ercole" siccome corrispondono, nella mappa etrusca, alle lettere CLMN ("columna" colonna latina) e le lettere StL ("stili" colonna greca) che sono la prima a sinistra e la seconda a destra delle lettere HERCLE ("Ercole"). Inoltre, le lettere FLAR che avvolgono parzialmente il nome HERCLE in quanto "ph-L-A-R" sono i moderni "pilar" (colonna spagnola) e "pillar" (colonna inglese).

Nella seguente immagine viene mostrato come nei due lati del disco di Festo siano presenti segni che indicano le caratteristiche geografiche dell'Italia sotto il fiume Po (lato B del disco) e delle regioni transpadane (lato A del disco), con il passaggio tra una zona (territori italici) e l'altra zona (territori transalpini) costituita dai due tratti dove le spirali si aprono verso l'esterno indicando il passaggio tra un lato e l'altro lato (si osservi bene la figura per capire il passaggio che si presume essere quello della valle dell'Adige che percorrendola porta alle regioni transalpine):

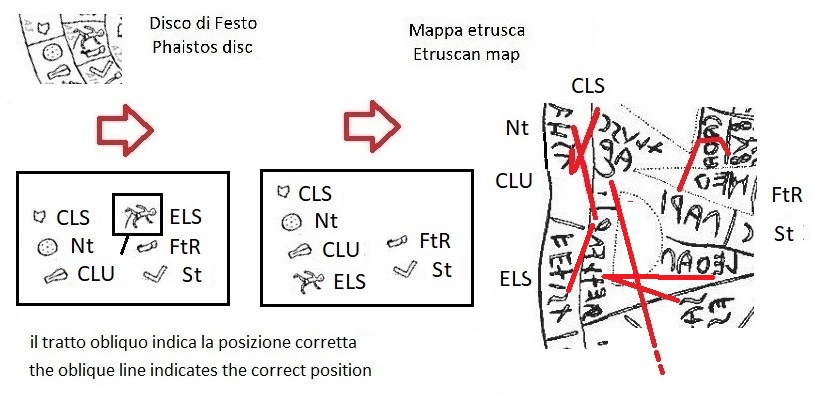

Per comodita' di lettura ho messo alla fine, come se fosse un indice, la tabella delle corrispondenze (cliccare su questo link), mentre qui di seguito, in ordine alfabetico, elenchiamo con dovizia di particolari i gruppi di lettere sulla mappa etrusca e le loro corrispondenze con i segni sul disco di Festo.

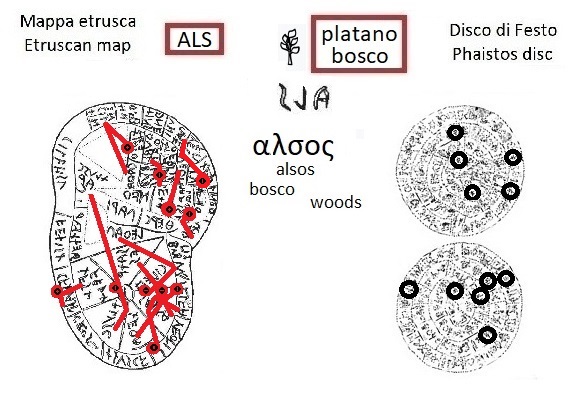

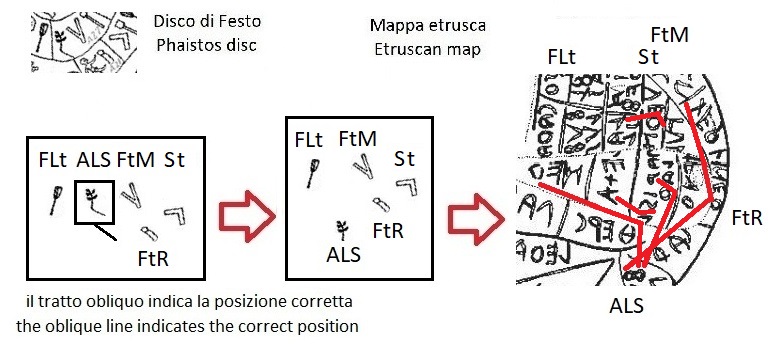

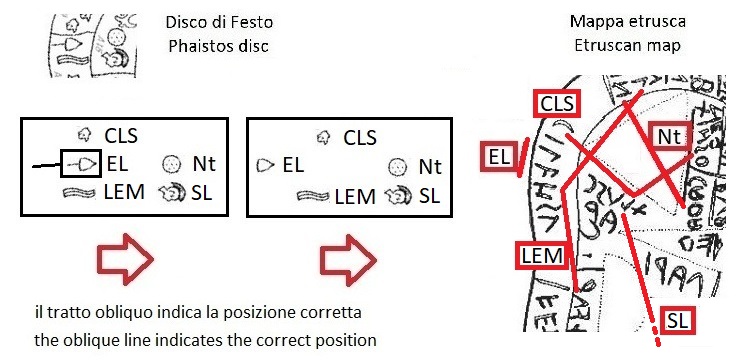

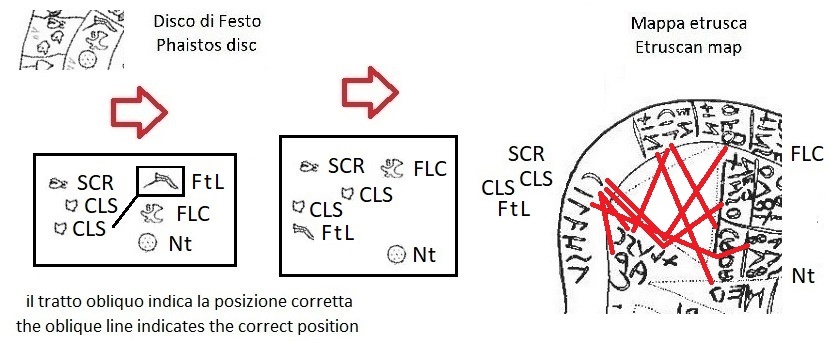

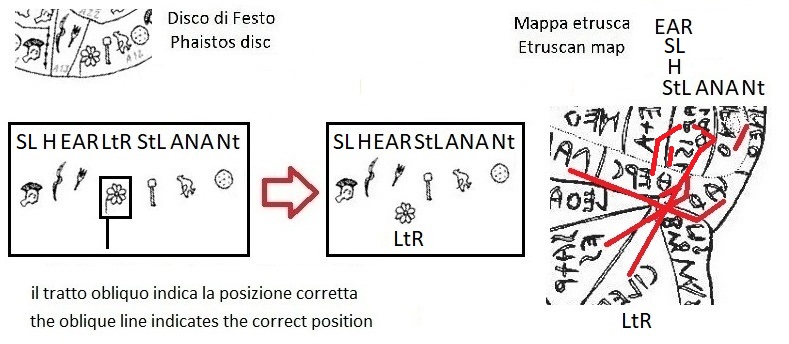

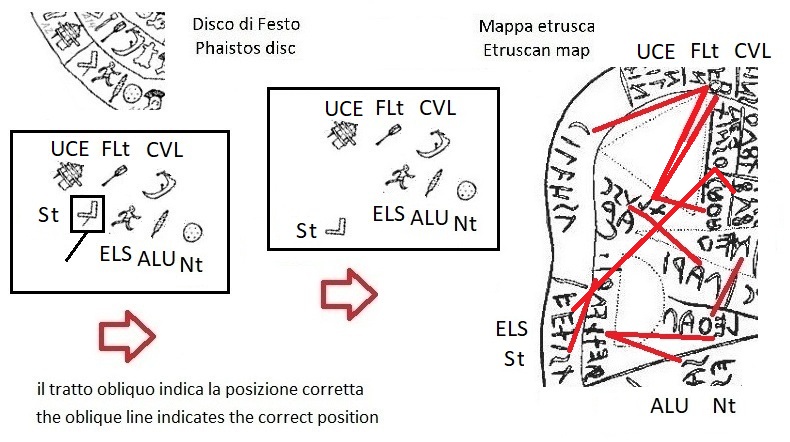

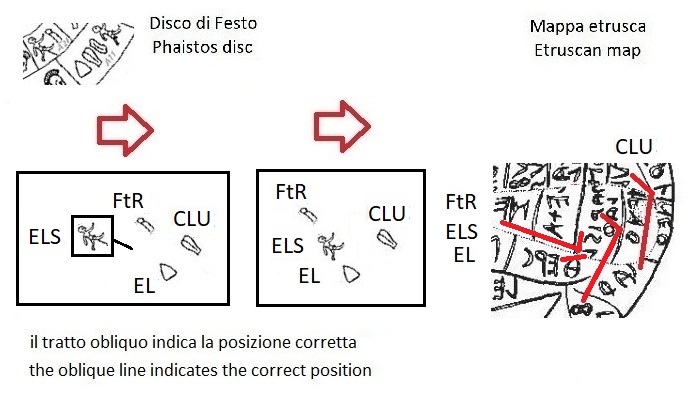

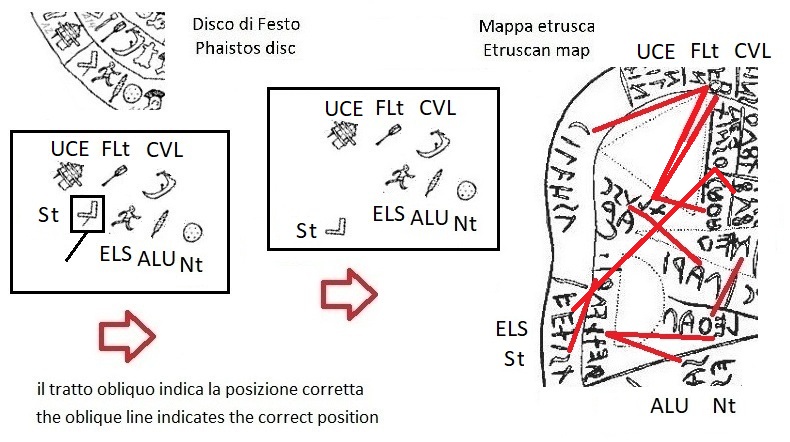

Il segno "platano" compare undici volte nel disco di Festo e siccome concorda con le undici ricorrenze delle lettere ALS e' immediato pensare che non sia un vero e proprio platano ma un albero indicante un "bosco" dato che il termine greco "alsos" significa appunto "bosco".

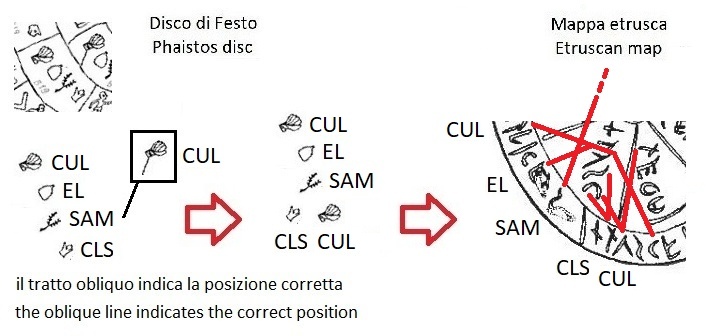

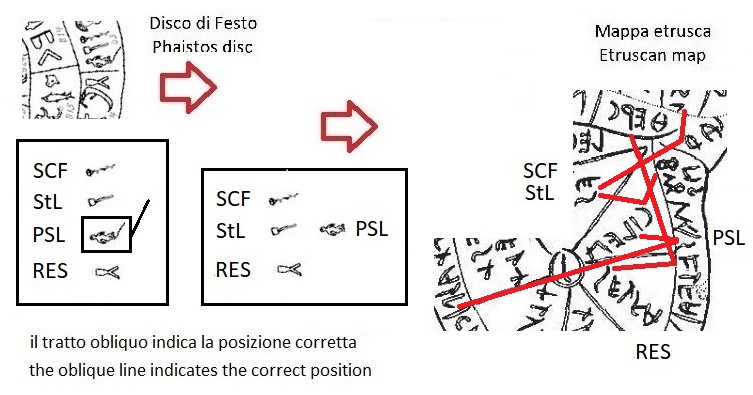

Il segno "platano" (ALS) con il tratto obliquo che indica la sua posizione corretta suggerendo che la la sua lettera L non e' la soprastante L di LASL ma e' la sottostante prima L di MARISLLAt:

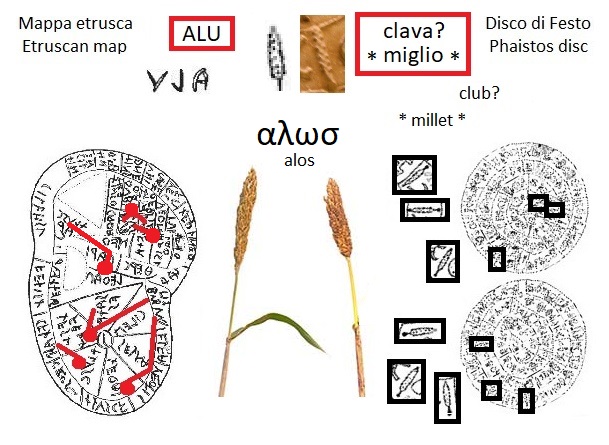

A prescindere se sia una vera e propria "clava" tale segno compare sei volte nel disco di Festo laddove sono presenti sei volte, nella mappa etrusca, le lettere ALU. Piuttosto che una clava a me sembra la pannocchia di un cereale, per esempio miglio oppure sorgo entrambi coltivati nelle epoche piu' remote, tanto piu' che esiste il termine greco alos che significa "granaglie".

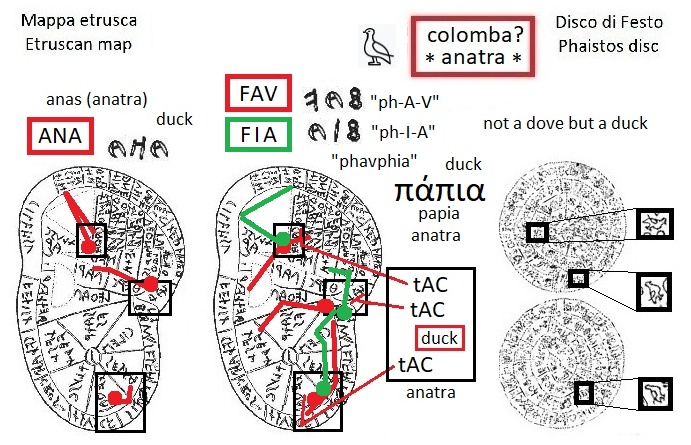

La corrispondenza dei tre simboli "colomba" nel disco di Festo con le lettere ANA suggerisce che il volatile non sia una colomba ma un'anatra (anas anatis latino), tenendo anche presente che in alcune raffigurazioni recenti l'immagine e' stata ritoccata facendogli un becco pendente verso il basso che non e' quello dell'iscrizione originale.

Gli stessi tre simboli corrispondono anche alle lettere FAV e alle lettere FIA che essendo foneticamente "ph-A-V" e "ph-I-A" messe insieme, "phavphia", abbiamo il greco papia che significa anch'esso "anatra". Inoltre, nelle stesse tre posizioni nella mappa etrusca c'e' la vicinanza delle lettere tAC che sono foneticamente il duck inglese, la medesima anatra che risulta quindi presente nella mappa in tre differenti lingue.

Monica Ferracini, nel testo "Ambre preromane: la raffigurazione degli anatidi e altri volatili", evidenzia la diffusione di manufatti a forma di anatra nelle regioni della mappa etrusca che corrispondono ai segni "anatra" del disco di Festo. Nell'elenco completo dei luoghi di ritrovamento vengono segnalati alcuni reperti come quello di Roma che potrebbe anche non essere un'anatra ("pendente incompleto a forma di volatile"). In ogni caso, e' da notare la predominanza di luoghi posti nell'area padano-adriatica (le regioni etrusche MARI, HERC e CAt) e in quella ionico-tirrenica tra Puglia e Calabria (le regioni etrusche SELVA, LEtNS e LEtA):

Il collegamento del segno "anatra" posizionato sulla sinistra, vicino al conoide Cervino, con i due segni "anatra" sopracitati, sembra riguardare la cultura di Gottasecca sul fiume Ticino nell'epoca terramaricola che precede lo spostamento dei commerci sulla direttrice che dal centro dell'Europa scendeva dal Triveneto sulle coste dell'Adriatico. Cosi' viene riportato nel medesimo testo di Monica Ferracini:

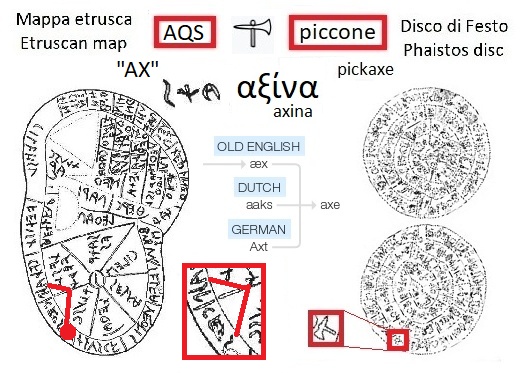

Le tre lettere AQS nella mappa etrusca corrispondono all'unico segno "piccone" presente nel disco di Festo che nelle lingue germaniche ha la medesima fonetica "AQS", "AX" (old English "aex", olandese "aaks", tedesco "axt", inglese "axe"), cosi' come abbiamo il greco axina avente medesimo significato:

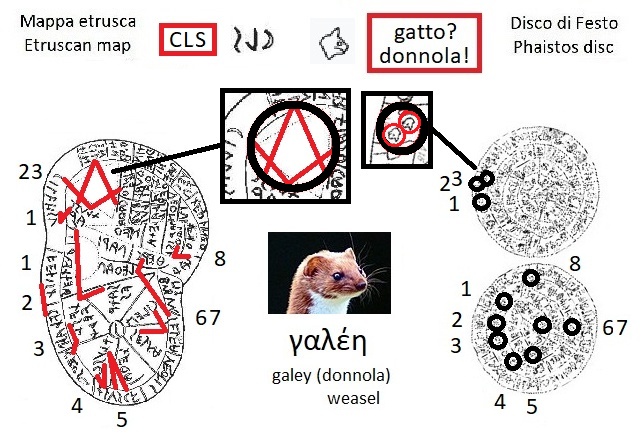

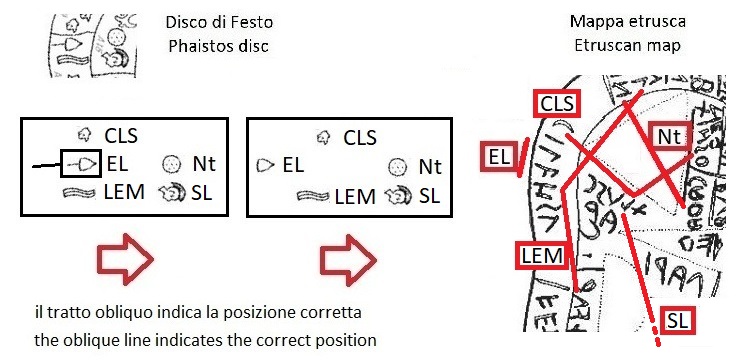

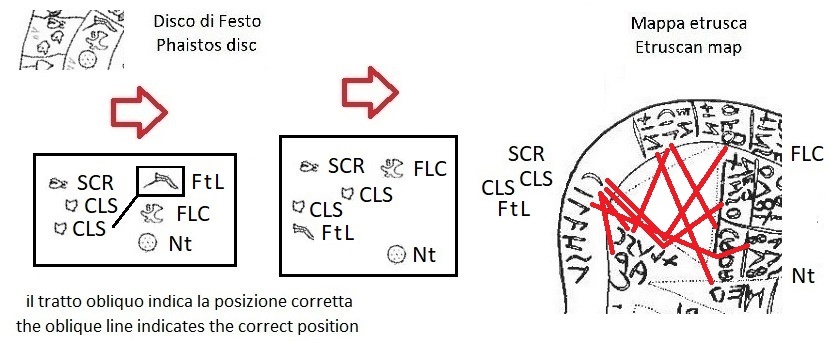

I segni "gatto" sul disco di Festo collimando con le lettere CLS della mappa etrusca sembrano indicare che l'animale raffigurato non e' un felino ma e' una donnola, che nell'antichita' greca era chiamata "galey". Nella figura si puo' notare che i due segni piu' in alto sono ragguppati nella stessa "casella" del disco e contemporaneamente nella mappa etrusca le lettere corrispondenti di tali due segni sono intrecciate tra loro formando la figura stilizzata della testa di una donnola con le due orecchie ai lati e il muso appuntito.

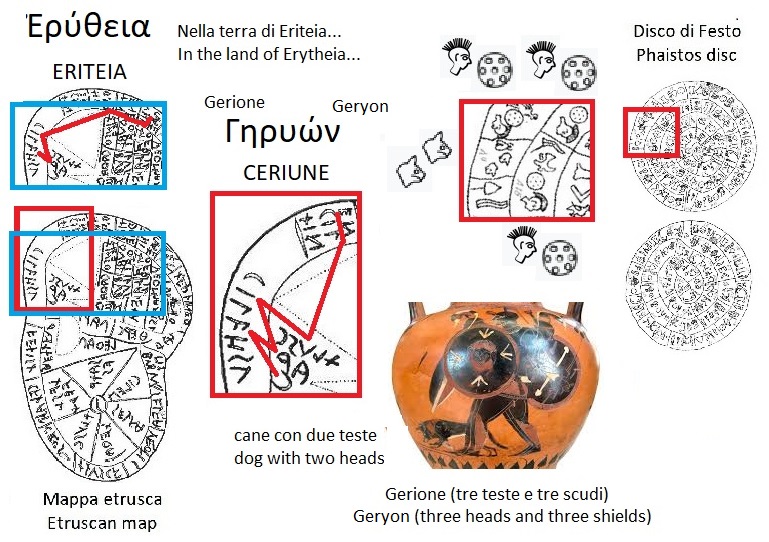

Oltre che segni "donnola" questi segni sono anche segni "cane", come nella raffigurazione del gigante Gerione e del suo cane con due teste. Nella parte estrema occidentale della mappa etrusca ci sono le lettere ERITEIA della regione in cui viveva il gigante Gerione che viene delineato nella mappa con le lettere etrusche CERIUNE. Nel disco di Festo troviamo nel medesimo punto le tre teste e i tre scudi del gitante Gerione oltre che due segni "testa di cane" che sono le due teste del cane di Gerione:

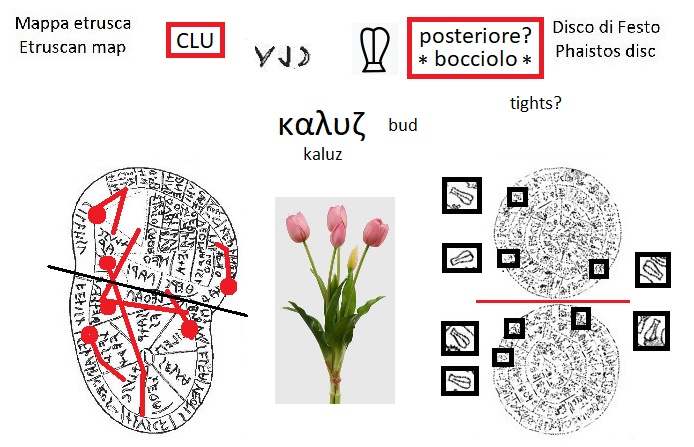

Chiariamo subito che il segno "posteriore di bue" somiglia certamente alle terga di un animale, ma se davvero fosse stato un bovino probabilmente gli avrebbero disegnato anche la coda... Vista la corrispondenza dei sei segni presenti sul disco con le lettere CLU etrusche c'e' la similitudine con la parola greca kaluz che significa "involucro, guscio, baccello, calice" e direi che guardando l'originale ce l'ha la forma di un baccello o di un bocciolo (nelle riproduzioni allungano il segno divisore pensando che siano due zampe ma guardando l'originale, appunto, la parte inferiore e' unita come l'estremita' del rametto dove iniziano le due valve del baccello o i petali del bocciolo).

Considerato che la maggior parte delle leguminose ha il baccello appuntito ho infine optato per definire "bocciolo" questo segno.

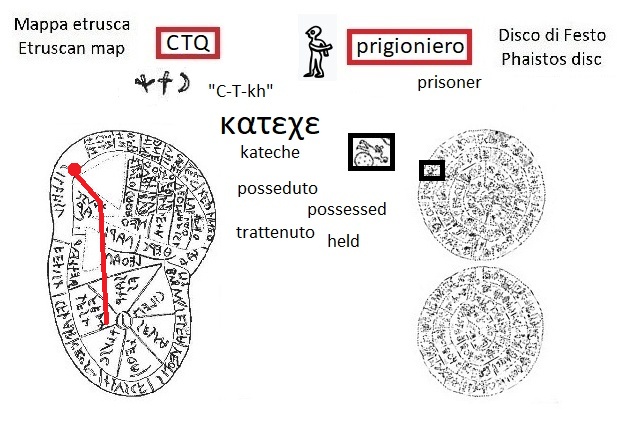

Il segno "prigioniero" nel disco di Festo sembra corrispondere alle lettere CTQ etrusche che con la fonetica "C-T-kh" sono foneticamente simili al kateche greco, "posseduto"... "trattenuto"... sostanzialmente il prigioniero con le mani legate descritto dal segno.

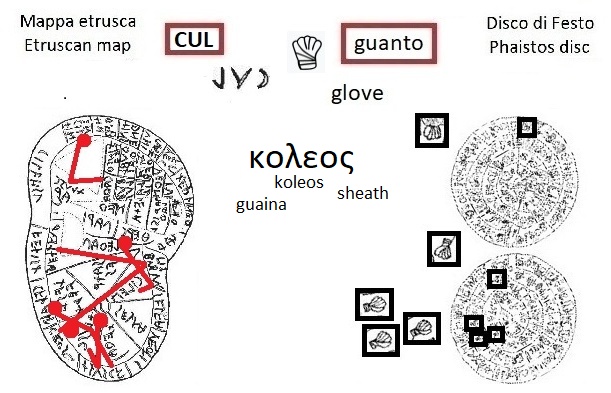

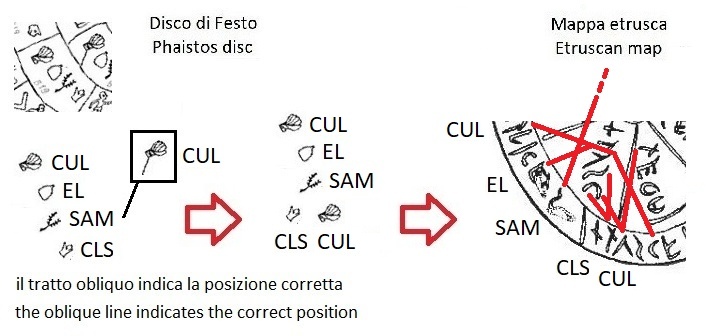

I segni "guanto" presenti nel disco di Festo corrispondono alle lettere CUL etrusche che sono foneticamente l'inizio della parola greca koleos he significa "guaina":

Il segno "guanto" (CUL) con il tratto obliquo che indica la sua posizione corretta tra i segni "vite" (SAM) e "gatto" (CLS):

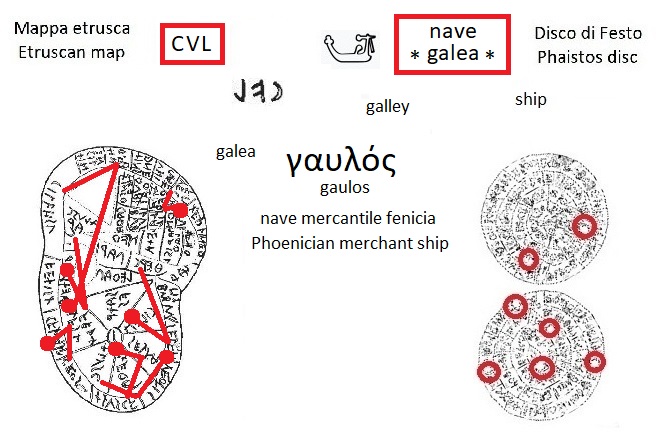

Le lettere CVL concordano con i segni "nave" e foneticamente suggeriscono che l'imbarcazione e' una galea, l'antica nave mercantile fenicia, galeos in lingua greca.

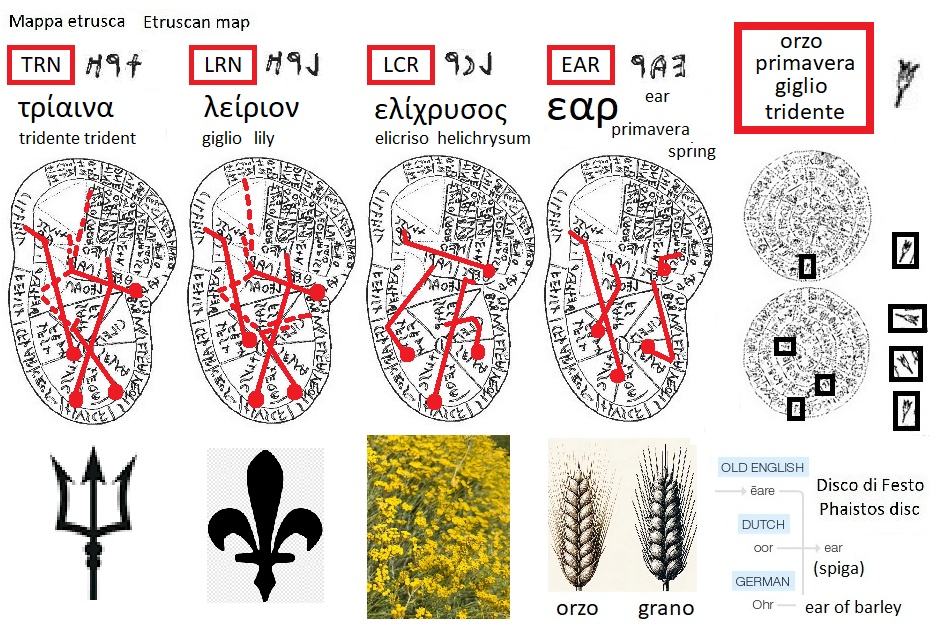

Quello che fino a oggi veniva considerato un giglio ha una molteplice identita':

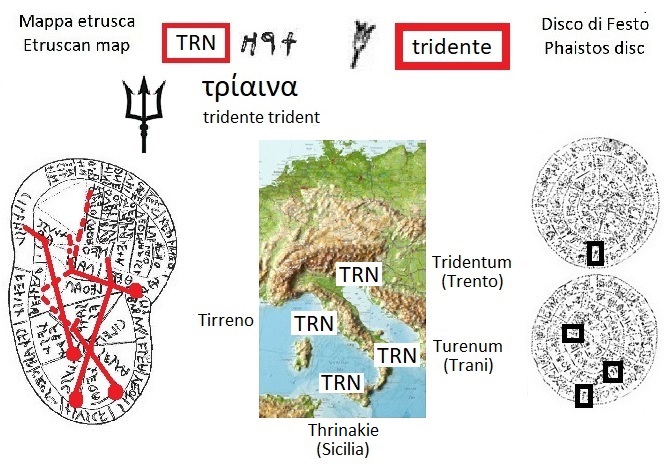

Come segno "tridente" i quattro segni presenti sul disco di Festo corrispondo alle seguenti quattro regioni italiche:

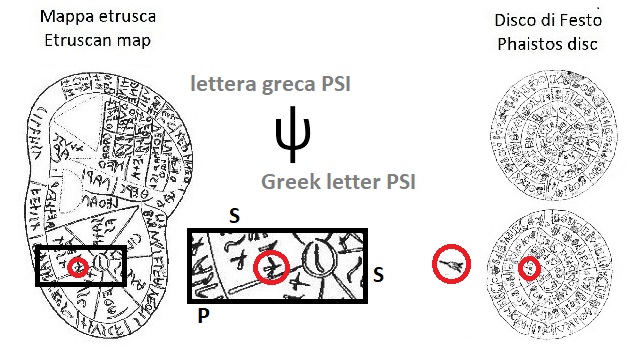

Dei quattro segni "tidente" presenti sul disco di Festo, quello sulla sinistra coincide con la lettera Q etrusca (quella a forma di tridente) che si trova vicino alle lettere etrusche PS che foneticamente sono la lettera psi greca anch'essa a forma di tridente:

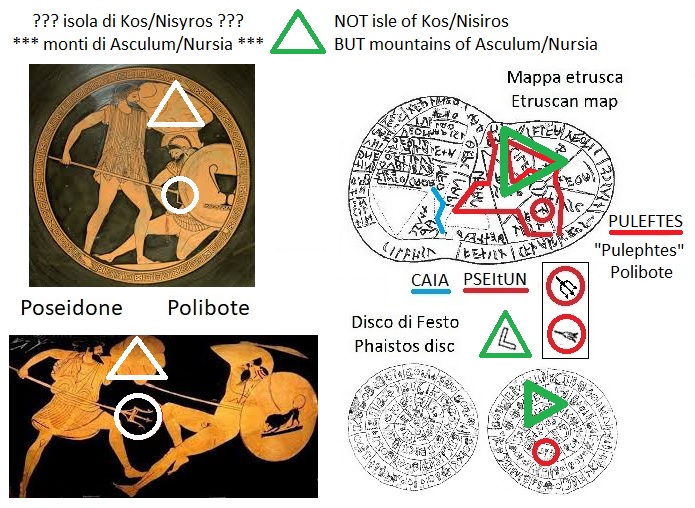

La rappresentazione di Gaia insieme a Poseidone che infilza Polibote con il suo tridente:

In altre raffigurazioni la scena e' simile con Poseidone, pero', che tiene in mano una "montagna" che si dice sia un pezzo dell'isola di Kos che venne lanciata addosso al gigante Polibote (tale parte dell'isola di Kos e' oggi conosciuta con il nome di Nisyros). Nella geografia italica della mappa etrusca le lettere che riconducono alle isole greche Kos e Nisyros sono in realta' le lettere CUS dell'antica Asculum (Ascoli Piceno) e NRS dell'antica Nursia (Norcia).

La regione montagnosa di Norcia e Ascoli Piceno in mano a Poseidone viene raffigurata con il segno "montagna" nel disco di Festo, mentre nella mappa etrusca sono presenti le lettere precise NRS e ASCUL che formano i nomi romani di tali due localita' Nursia e Asculum:

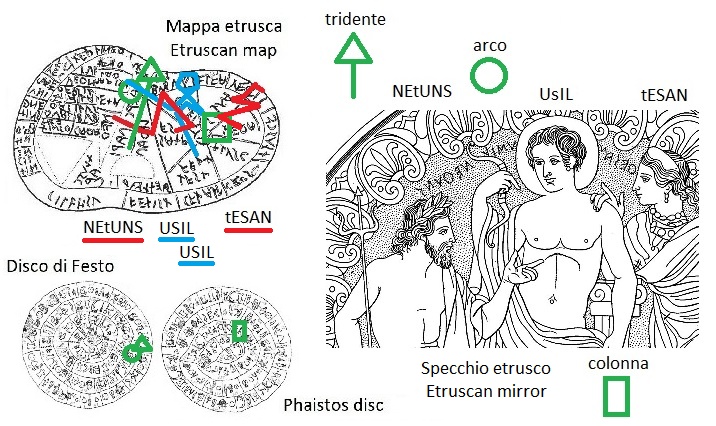

In uno specchio etrusco la divinita' dei mari viene delineata con le lettere del suo nome NEtUNS in un modo simile ma differente, con la prima lettera del suo nome in corrispondenza del suo braccio destro che impugna il tridente. In questo caso non e' il tridente sul lato occidentale della mappa ma quello sul lato settentrionale. Alla sua destra la figura di Usil (UsIL) con il braccio che tiene in mano l'arco il cui segno nel disco di Festo si trova accanto al segno "tridente", con tale braccio come se avesse preso l'arco avvicinandolo dalla sua posizione originale (per rimanere rigidamente legati alla posizione dei segni il braccio sarebbe dovuto andare dietro la testa di Nethuns per afferrare l'arco ma esteticamente non sarebbe stato lo stesso, mentre cosi' invece rafforza l'idea che l'arco sia uno dei suoi attributi). Ancora piu' a destra, con il braccio appoggiato sulla spalla di Usil ecco la figura di Thesan che come rappresentazione dell'alba si trova effetticamente sul lato sud-orientale dove sorge il sole. Da notare, tra Usil e Thesan, una colonna presente come segno "colonna" nel disco di Festo.

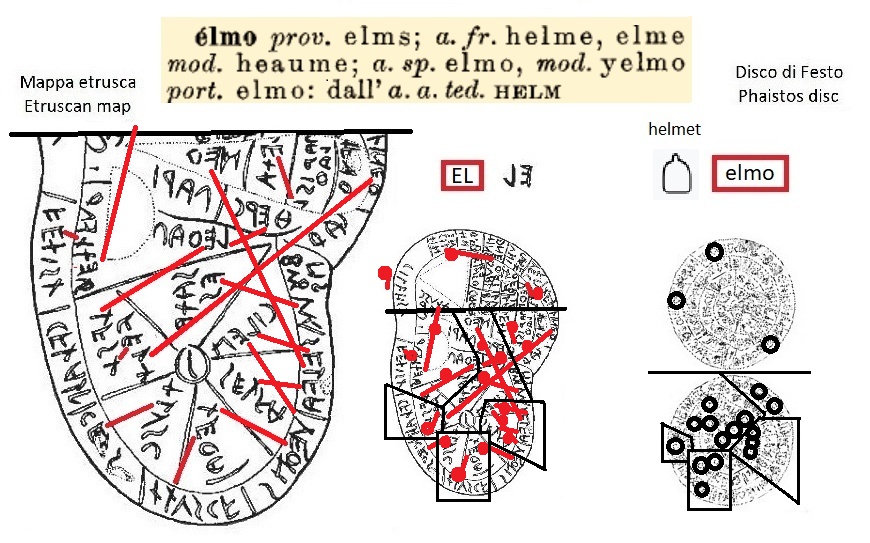

I 18 segni "elmo" sul disco di Festo corrispondono, sia come fonetica sia come posizione, alle lettere EL sulla mappa etrusca.

Il segno "elmo" (EL) con il tratto obliquo che indica la sua posizione corretta suggerendo che la sua lettera L non e' la L di TINCILEN ma e' la L di CILENSL:

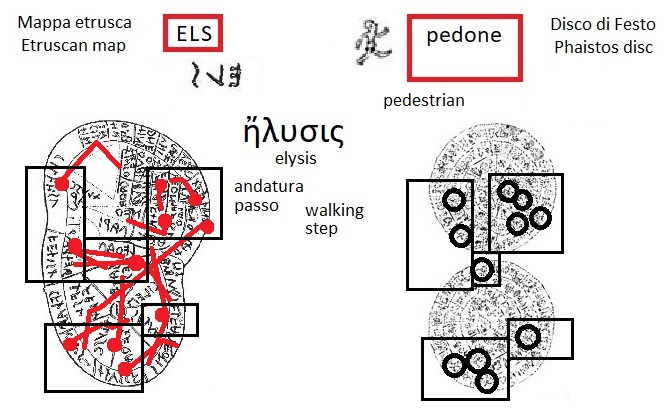

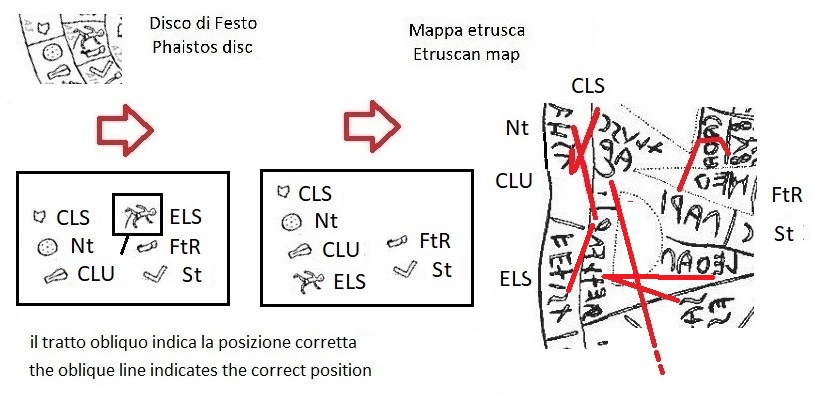

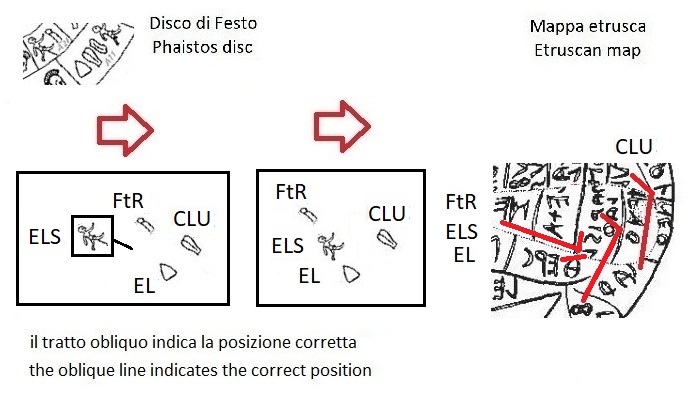

Il segno "pedone" a me sembra un tizio che salta... sia per l'ampia falcata che per il braccio alzato. La corrispondenza con le lettere ELS sembra indicare la via di mezzo di una persona che cammina con passo spedito, marciando, vista la fonetica simile alla parola greca elysis che significa "andatura, passo".

Il segno "pedone" (ELS) con il tratto obliquo che indica la sua posizione corretta piu' in basso suggerendo che la sua lettera L non e' la L di CILENSL ma e' la L di METLVMt:

Il segno "pedone" (ELS) con il tratto obliquo che indica la sua posizione sotto il segno "zampa" (FtR):

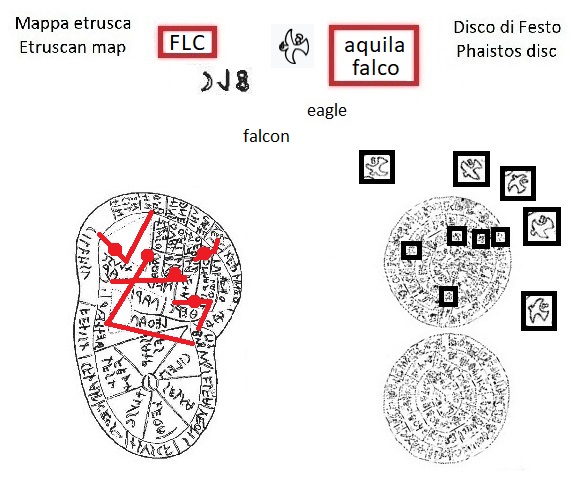

I segni "aquila" sul disco di Festo corrispondono alle lettere FLC della mappa etrusca, che sono foneticamente un "falco" ma anche un aquila considerato che da sinistra a destra essendo CLF abbiamo le consonanti CL di "acuila".

La posizione di uno dei segni "aquila" al di sopra del segno "arco" indica che la lettera L del corrispondente FLC non e' quella della sottostante scritta LEtAN ma quella della soprastante MARISLLAt.

Piu' "elaborata" e' la scritta FLC del segno posto sulla sinistra che parte dalla F di FUFLUS, prosegue con la L di LETA e costeggiando il lato superiore della protuberanza sdraiata raggiunge la seconda C di TLUSCARC.

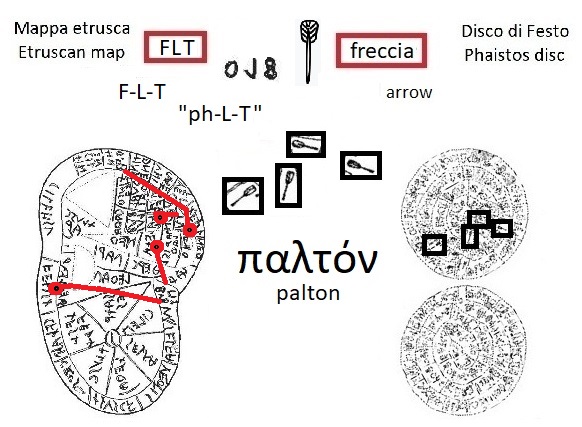

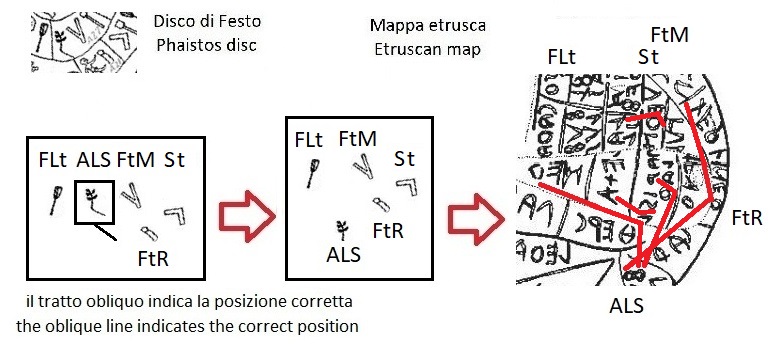

I tre segni "freccia" nel disco di Festo corrispondono alle lettere FLT etrusche, "ph-L-T", che sono foneticamente uguali all'antico "falton" greco che significa "freccia".

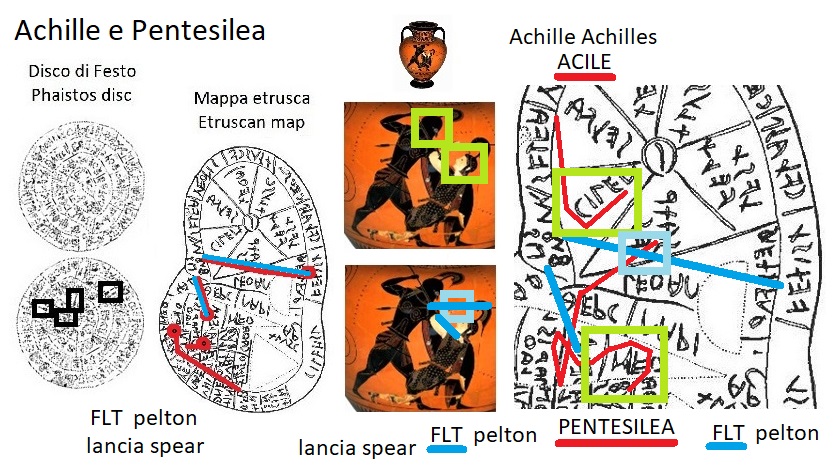

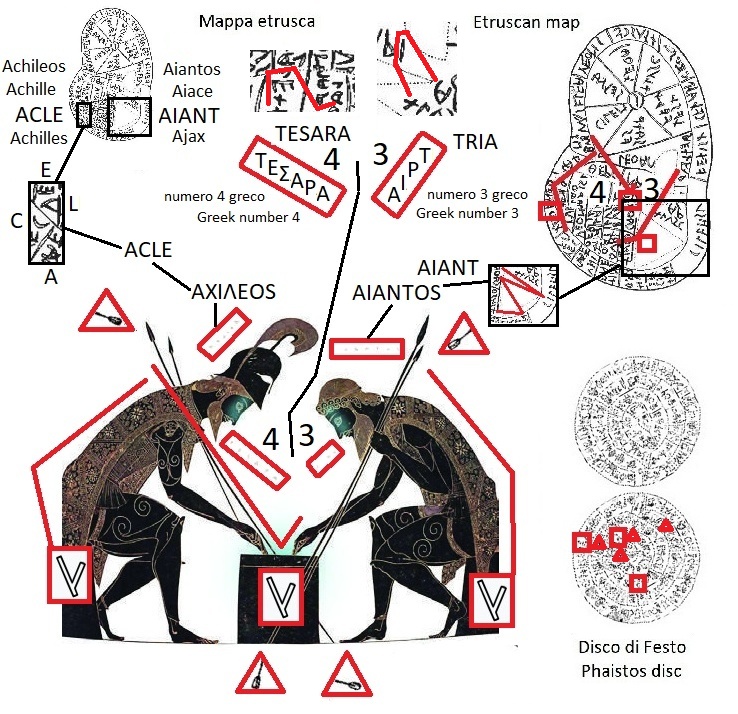

Questi segni "freccia" diventano in seguito anche segni "lancia" (il greco pelton avente le stesse consonanti di palton), come nella raffigurazione di Achille e Aiace in cui le quattro lance sono nella stessa posizione dei quattro segni freccia. Lo stesso Achille una volta in piedi occupa la parte orientale della mappa (con il sud in alto) e i due segni "freccia" sono le due lance della battaglia tra Achille e Pentesilea, la regina delle Amazzoni:

Nella mappa etrusca il territorio indicato dalla testa di Pentesilea coincide con la storia e geografia delle Amazzoni:

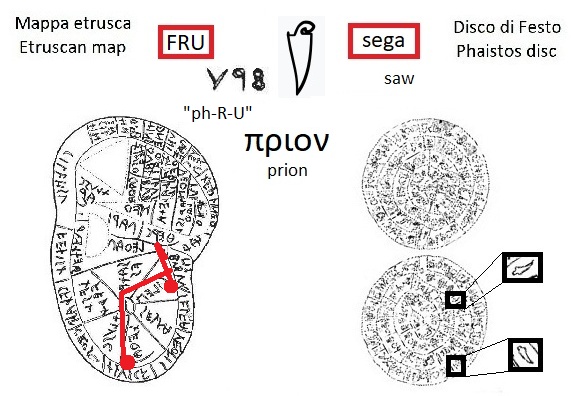

I due segni "sega" collimano con le lettere FRU, "ph-R-U", foneticamente simili alla sega greca, prion.

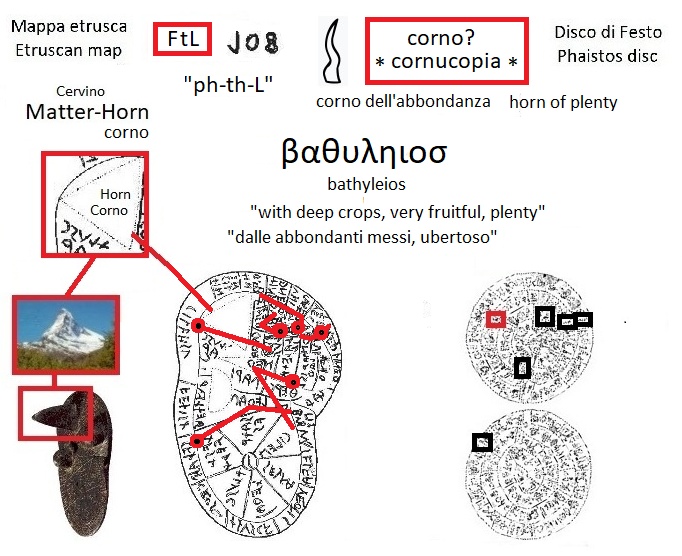

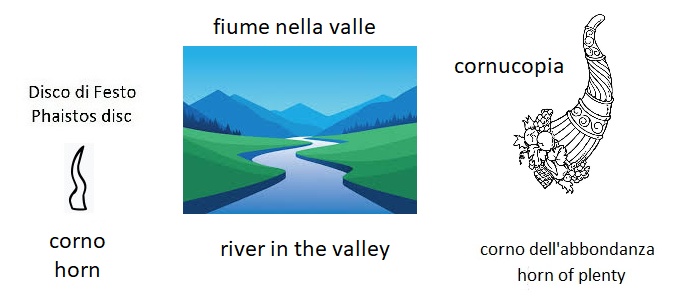

Le tre lettere FtL, "ph-th-L", sono foneticamente simili al greco bathyleios che significa "dalle abbondanti messi, ubertoso" e corrispondono ottimamente con i cinque segni "corno" presenti sul disco di Festo. In particolare, la protuberanza piu' alta della mappa etrusca che corrisponde al monte Cervino corrisponde a uno di questi segni "corno" e non e' quindi un caso che il monte Cervino sia chiamato "corno" in lingua tedesca (il nome completo Matterhorn significa "prato del corno" e si riferisce al pianoro ove svetta tale montagna a forma di corno).

Il segno "corno" e' piu' di un corno... e' il "corno dell'abbondanza", la cornucopia, e lui da solo riassume le due seguenti entita':

La narrazione diventa ben piu' complessa nel momento che Acheloo, il grande fiume "padre di tutti i fiumi", lotto' con Ercole trasformandosi prima in serpente, poi in toro, in un drago e infine in un bue con testa umana... al che Ercole gli strappa un corno e Acheloo per riaverlo offre in cambio a Ercole il corno della sopracitata capra Amaltea.

Il segno "corno" (FtL) con il tratto obliquo che indica la sua posizione sul bordo esterno suggerendo che la sua lettera L non e' la L di TLUSCARC ma la prima L di CILENSL:

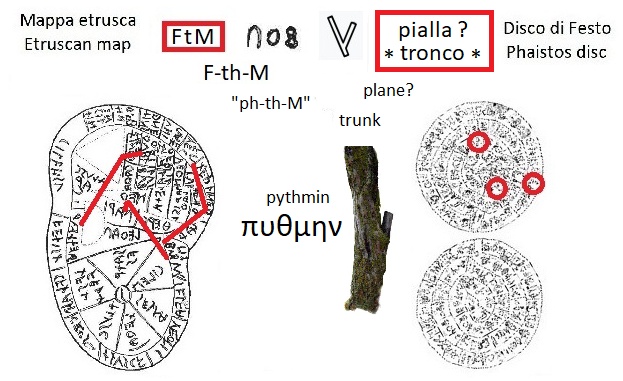

Le tre lettere etrusche FtM ricorrono tre volte e corrispondono ai tre segni sul disco di Festo che vengono considerati una "pialla". La fonetica e' quella della parola greca pythmin che significa "fondo, fondamento, base, cardine, l'estremita' inferiore dell'albero, tronco". Guardando il segno sarebbe piu' la parte inferiore del tronco, quella chiamata pedale o pedulo, ma scelgo comunque di chiamarlo "tronco" per non confonderlo con i pedali delle biciclette...

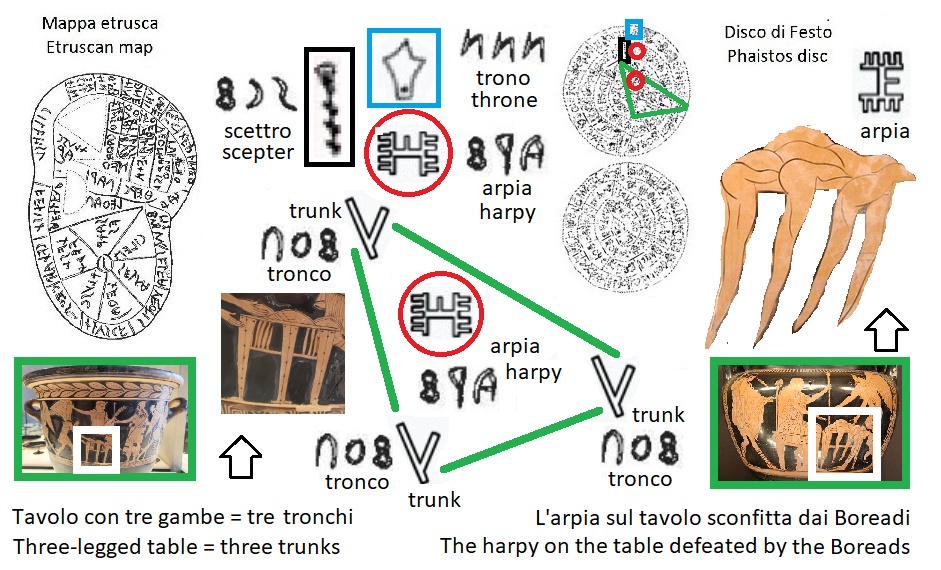

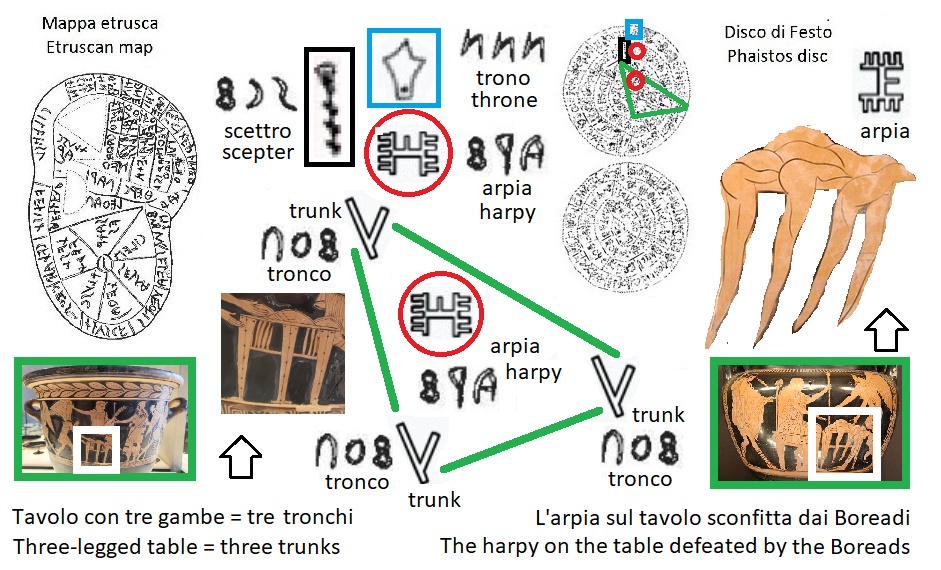

I tre segni insieme costituiscono i tre "tronchi", le gambe, del classico tavolo greco a tre gambe presente nella mitologia di Fineo (nella figura insieme al tavolo ci sono il trono, lo scettro e le due arpie):

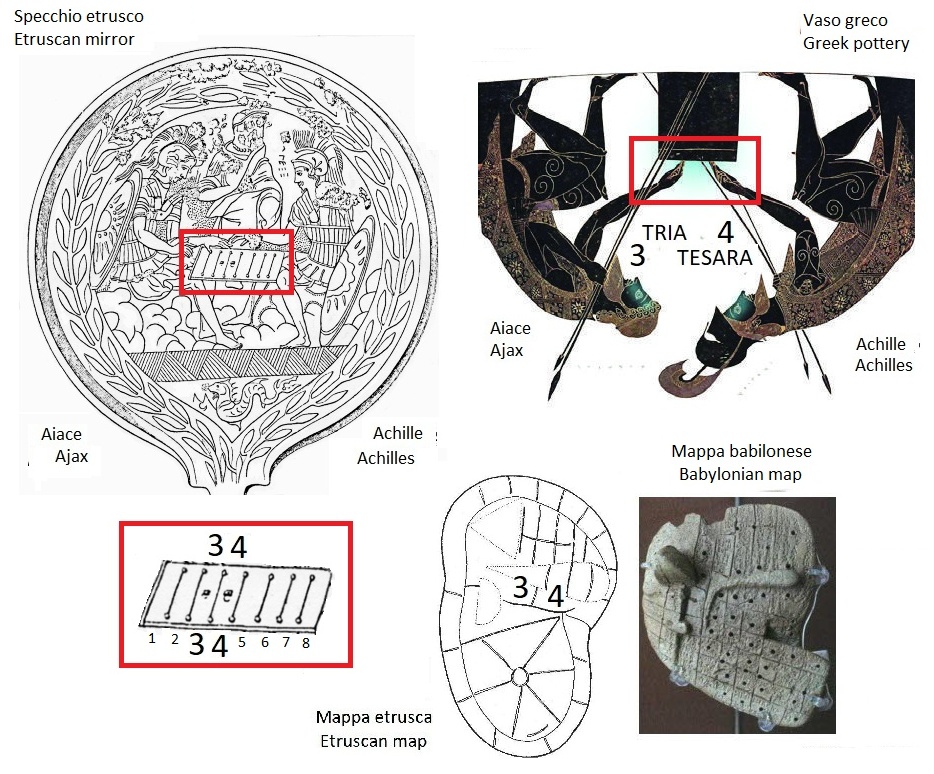

In un'altra rappresentazione i tre tronchi sono il tavolo e i due sedili su cui sono seduti Achille e Aiace. Molti dicono che i due stanno giocando a dadi ma guardando bene non sembra un gioco quello che stanno facendo, come qui di seguito riporto:

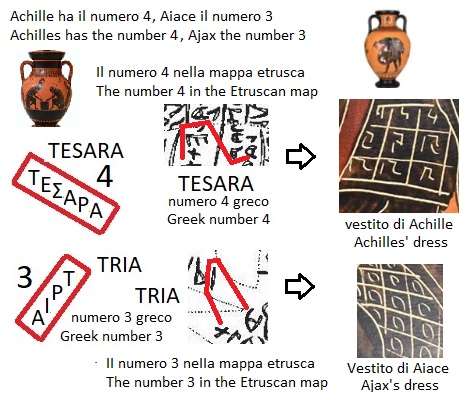

Il legame di Achille e Aiace con le regioni numero 3 e 4 della mappa etrusca evidenziato sul vaso di Achille e Aiace, viene confermato da un altro vaso che raffigura Achille che trasporta sulle spalle il corpo di Aiace:

Abbiamo quindi il vaso in cui le figure di Achille e Aiace seguono i segni del disco di Festo che corrispondono alle lettere della mappa etrusca, e un secondo vaso in cui la posizione esatta delle lettere etrusche viene riportata sui vestiti di Achille e Aiace.

I numeri 3 e 4 sul "tavolo da gioco" tra Achille e Aiace corrispondono alle caselle 3 e 4 della parte centrale del fagato etrusco e alle caselle 3 e 4 della parte centrale del fegato babilonese:

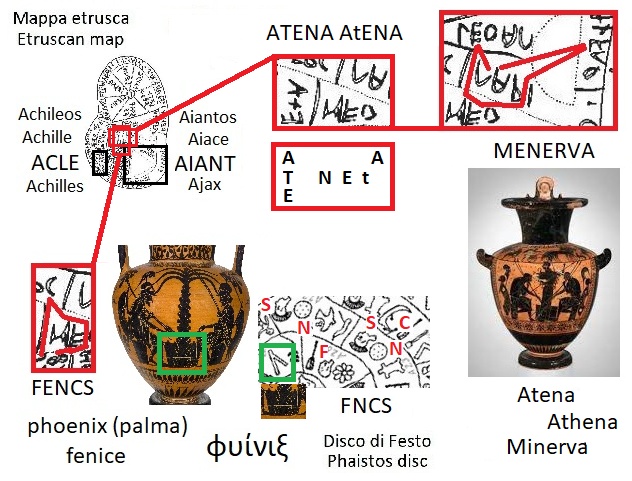

Alcuni vasi con Achille e Aiace riportano sul tavolo tra di loro una grande palma il cui nome greco phoinix e' lo stesso della mitologica Fenice, mentre in altri vasi nella stessa posizione sopra il tavolo c'e' invece la greca Atena presente sulla mappa etrusca sia nella versione greca (ATENA/AtENA) sia nella versione etrusca (MENERVA), nella stessa posizione in cui si trovano anche le lettere FENCS della "phoinics", la Fenice in forma di palma.

Da notare che le lettere MENERVA che formano il nome di Minerva comprendono sia la trascrizione MENRVA sia quella MNERVA entrambe attestate nelle iscrizioni etrusche (togliendo una delle due E il nome resta comunque ben tracciabile nella medesima posizione della mappa).

La posizione di Minerva ci permette di determinare la geografia della sua nascita che viene raffigurata in uno specchio etrusco in cui ci sono Tina sul trono, dietro di lui Thalna, davanti Thnar con le mani alzate che prende Minerva e sulla destra Sethlans con l'ascia bipenne.

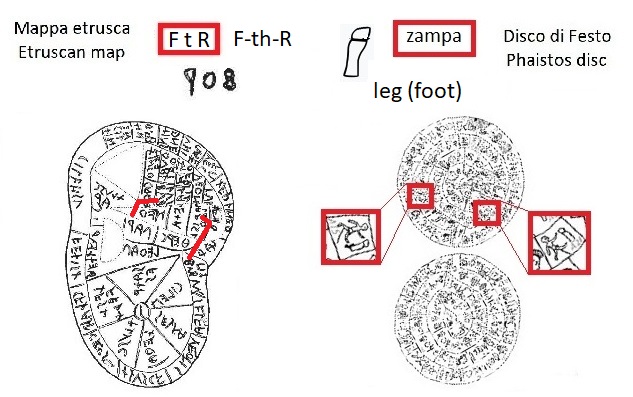

Premesso che se fosse davvero una "zampa" l'avrei disegnata con lo zoccolo in basso, la corrispondenza con la mappa etrusca sembra essere quella con le lettere FtR (F-th-R) le cui prime due lettere sono legate al piede inglese, "foot".

Nel fegato babilonese la protuberanza piu' alta viene chiamata "dito" (le lettere al di sotto del conoide sono tAC e TLUS che insieme formano la parola tACTLUS foneticamente simile al daktylus greco che significa "dito), mentre i due segni "zampa" sul disco di Festo collimano con le due scritte etrusche FtR che indicano la vicina protuberanza "sdraiata":

Penso che se fosse stato veramente un "pettine" lo avrebbero disegnato con una sola fila di denti (ho cercato senza trovarlo un pettine antico con due file di denti). Dopo aver esaminato tutte le possibili combinazioni delle lettere che si trovano nelle due zone della mappa etrusca che corrispondono ai due simboli "pettine" sul disco di Festo, le possibilita' sono tre:

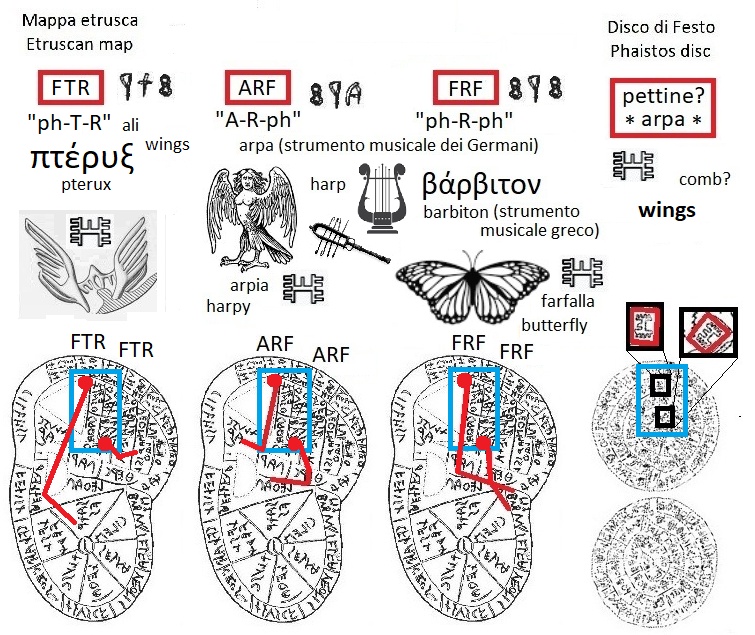

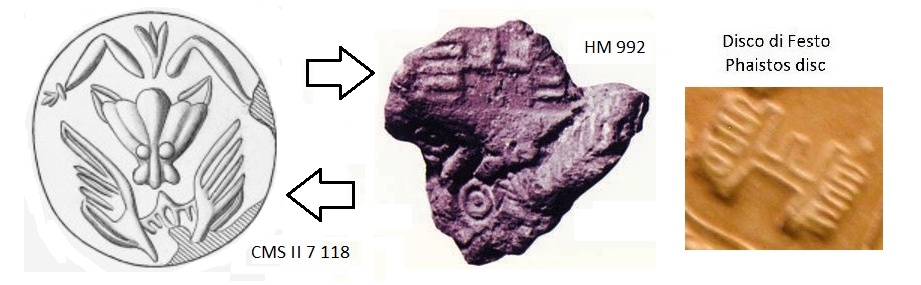

Che siano originariamente un paio di ali ce lo dice un reperto dell'antica Creta ritrovato a Kato Zakros in cui le ali hanno le caratteristiche che vengono poi stilizzate in un sigillo presente su una cretula ritrovata nel protopalazzo di Cnosso e sul disco di Festo ritrovato anch'esso nel medesimo luogo.

Sembra quindi che la lettura differente del disco di Festo abbia portato a identificare i due segni "ali", indicati dalle lettere FTR, con le lettere ARP da cui abbiamo sia gli strumenti musicali (le arpe in uso presso i Germani) sia le mitologiche arpie che tra parentesi erano associate come le sirene ai suoni della musica (piu' che un'arpa "moderna" il simbolo sembra un sistro diffuso tra gli antichi Egizi).

Una ulteriore lettura dei due segni e' data dal vederli associati alle lettere FRF, foneticamente "ph-R-ph", che potrebbe essere l'antico "barbiton" greco, una versione differente del medesimo strumento musicale, ma anche... una farfalla, che ricalca la fonetica moderna delle tre lettere etrusche FRF.

Che sia causa oppure effetto, e' da notare come che il greco "arpy" significa "uncino" e potrebbe essere lui ad aver trasformato i segni delle ali in arpie dotate sia di ali che di artigli... oppure viceversa che dalla figura artigliata abbia preso piede, in questo caso zampa, usare questa fonetica in tal senso.

Esiodo riporta che le arpie erano due, Aello e Ocipete. Tralasciando le successive rappresentazioni in cui le arpie si moltiplicano e assumono forme sempre piu' differenti, alcuni dei vasi greci piu' antichi collimano con i simboli sul disco di Festo:

Sul disco di Festo sono presenti il trono di Fineo, lo scettro che tiene in mano (con la stessa "fascia decorativa a spirale"), i tre tronchi che sono le tre gambe del grande tavolo e le due arpie (una delle quali si trova al di sopra del tavolo tramortita dai Boreadi oppure ancora svolazzante prima che arrivassero i Boreadi).

L'unico segno "arco" presente nel disco di Festo corrisponde all'unica lettera H della mappa etrusca con tale H iniziale della parola HERC che somiglia alla parola "arco". Nella mappa etrusca la lettera si trova nella parte centrale cosi' come si trova nei pressi dell'intersezione dei due lati del disco di Festo:

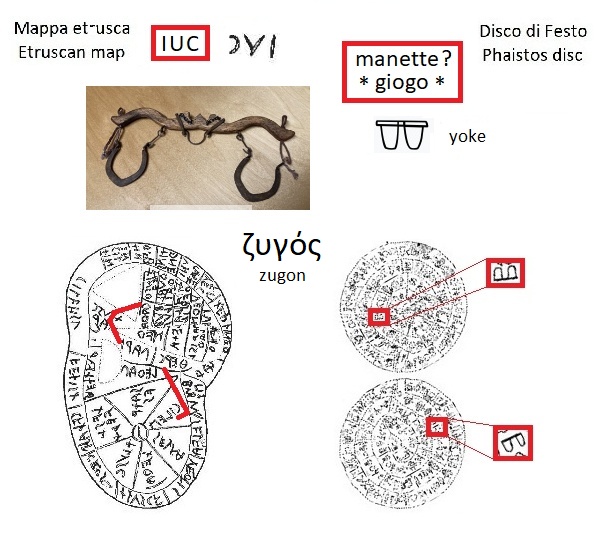

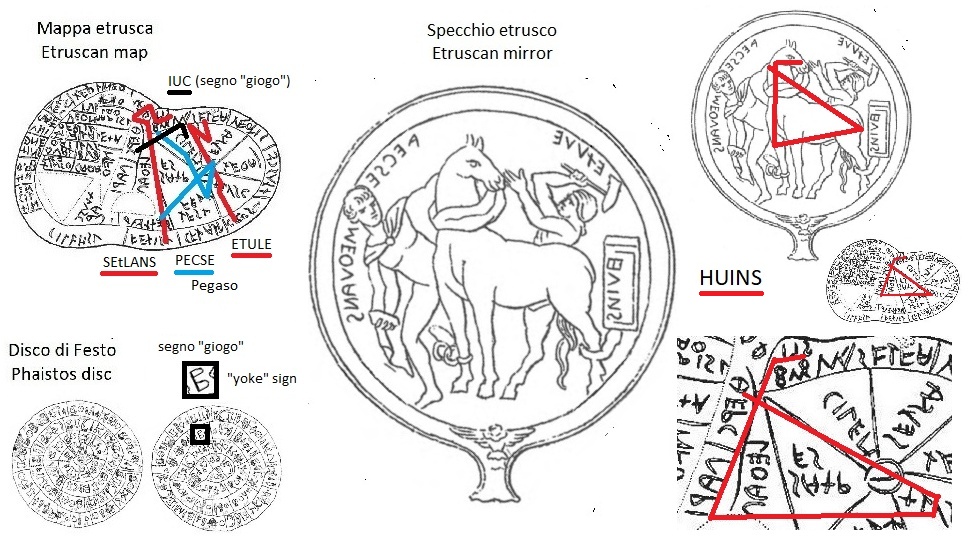

La collimazione dei due segni "manette" presenti nel disco di Festo con le lettere IUC della mappa etrusca rende chiaro che non sono delle manette ma un "giogo" (latino yugum, sanscrito yuga, inglese yoke, gotico yuka...) con il quale si congiungono e accoppiano i buoi che devono tirare un carro oppure l'aratro.

Dal sangue di Medusa nascono Pegaso e Criaore.

Riccardo Chellini, "Il mito di Pegaso alla fonte su uno specchio del Cabinet des Medalles", descrive uno specchio etrusco in cui e' presente Pegaso:

Come mostrato nella figura, la geografia di Pegaso viene rappresentata dalle lettere HUINS che formano la figura stilizzata del cavallo.

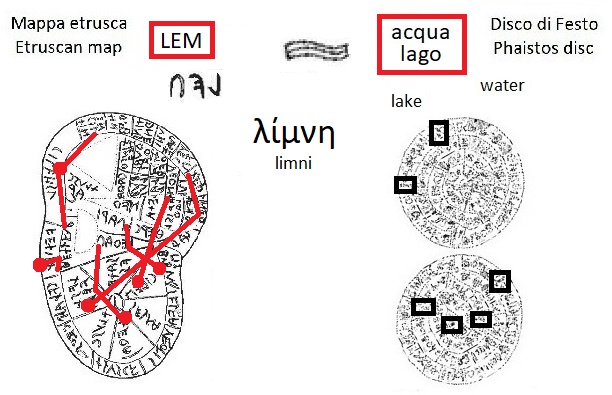

I sei segni "acqua" nel disco di Festo collimano con le lettere LEM etrusche.

La somiglianza fonetica delle lettere LEM con il greco lymni che significa "lago" ci rivela la natura lacustre di questo segno. Escludendo i laghi della pianura padana, che si trovano tra i due lati del disco di Festo abbiamo:

Per individuare con esattezza quali sono i laghi nella mappa bisogna tenere presente le diverse inclinazioni dell'Italia nelle mappe antiche (prima della moderna rappresentazione con la penisola in diagonale, l'Italia veniva rappresentata con differenti inclinazioni, in alcuni casi verticalmente fino all'estremo della tavola peutingeriana in cui viene raffigurata orizzontalmente):

Il cartografo, supponiamo di Festo, puo' avere posizionato in tale modo i segni "lago" basandosi su una mappa con l'Italia parecchio inglinata, oppure puo' avere riportato la posizione dei tre principali laghi padani (Maggiore, Lario, Garda) e del transalpino lago Balaton, indicando i quattro principali laghi dell'Italia centrale compreso il grande lago di Fucino oggi prosciugato (Trasimeno, Bolsena, Bracciano, Fucino).

Il centro della parte inferiore delle due mappe contiene un segno pressoche' uguale (nel disco di Festo e' un segno "lago" mentre nella mappa etrusca si trova vicino alle lettere etrusche LEM che corrispondono a tale segno "lago"). Considerata l'importanza del Fanum Voltumni nel mondo etrusco e la sua ipotetica vicinanza con il lago di Bolsena non sarebbe quindi una sorpresa se il centro della zona italica etrusca fosse proprio quel cerchietto indicante il lago di Bolsena.

Infine, bisogna precisare che sono segni "lago" nella lingua greca di chi fece il disco di Festo, mentre abbiamo visto che delineando la geografia dell'EUropa gli stessi segni indicano i fiumi Reno e Senna nel lato settentrionale, mentre in quello meridionale vengono indicati il Rodano, l'Arno, il Tevere e l'antico Istro balcanico (altro nome del Danubio visto con le fonti nelle Alpi orientali).

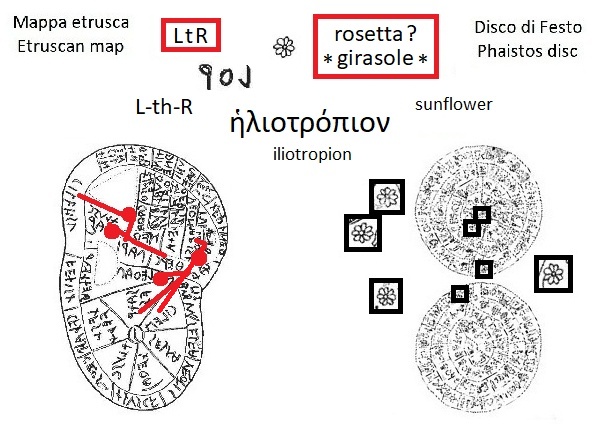

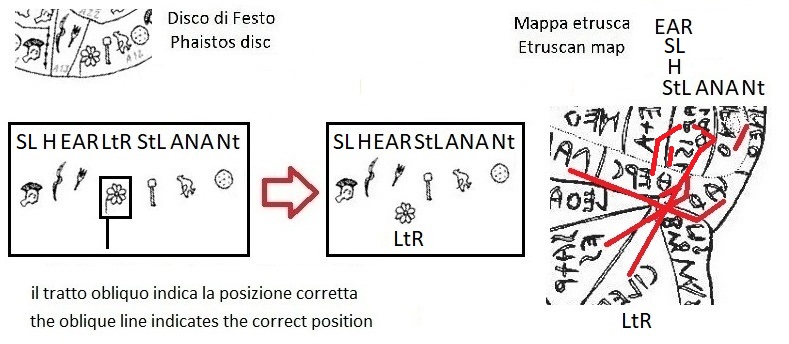

Ho fatto numerosi tentativi di associare i segni "rosetta" prima con le lettere etrusche FL (radice del termine latino "flos" che significa "fiore") poi con altre lettere in cui ci fosse la R di "rosa" visto che tra le rosacee ci sono quelle del genere Dryas, come il "camedrio alpino", che sono uguali avendo esattamente otto petali. Alla fine sono arrivato alla conclusione che questi segni corrispondono alle lettere LtR che sono le prime tre consonanti dell'antico "iliotropion" greco, il "girasole".

I quattro segni sono disposti nel disco in due coppie, una nella parte centrale del lato superiore e l'altra vicino al segno "arco" nell'intersezione dei due lati, cosi' come nella mappa etrusca una coppia si trova nel centro del lobo superiore e l'altra ai lati della lettera H della parola HERC nella zona centrale della mappa, tra i due "lobi del fegato".

Il segno "girasole" (LtR) con il tratto obliquo che indica la sua posizione corretta sotto i segni a lui vicini (la L di LtR e' quella di CILEN nella parte inferiore della mappa):

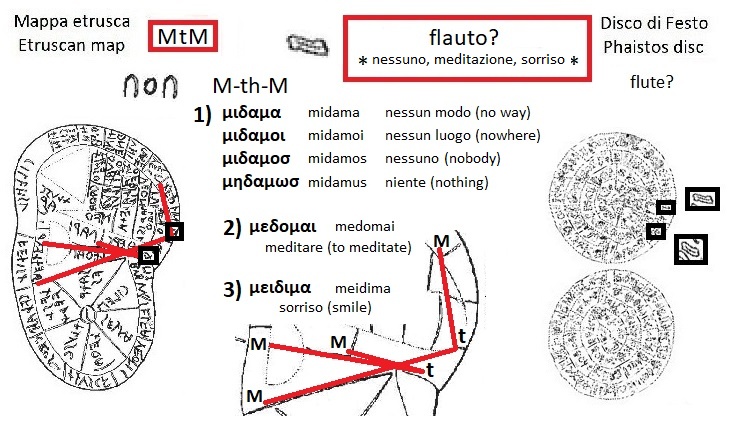

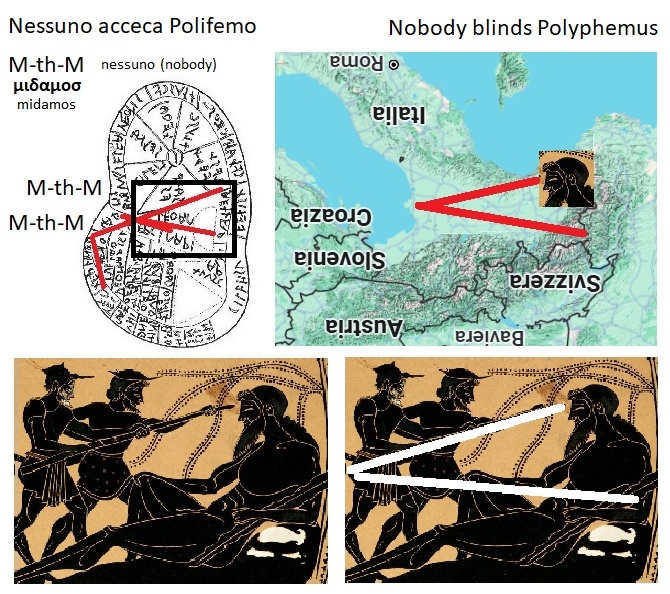

Il nome di questo segno "nessuno" potrebbe anche essere "dal niente al sorriso" visto l'insieme delle parole greche che si basano sulle tre lettere etrusche MtM ("M-th-M"):

L'episodio mitologico da tenere presente e' quello di Ulisse che acceco' Polifemo e gli disse che lui era "Nessuno", cosi' Polifemo quando chiese aiuto ai suoi simili incorse nell'equivoco che loro capirono che "nessuno" lo aveva accecato... Con precisione, nell'Odissea si usa un termine differente (outis) ma la sostanza non cambia avendo tale parola il medesimo significato.

Dunque, la testa di Polifemo e' la grande "testa geografica" che viene accecata dalla linea MtM le cui lettere in greco sono la parola midamos che significa "nessuno". L'altra linea che corrisponde al corso del fiume Po viene tratteggiata dagli avambracci del gigante mentre il suo corpo sono la catena alpina:

Arrivati a questo punto c'e' da chiedersi se i due segni "nessuno" sul disco di Festo nascondano una realta' che non si vuole diffondere... e in questo senso il sopracitato "sorriso" sembra indicare che il significato volutamente nascosto di questi due segni riguarda la posizione dei due centri piu' importanti della geografia di questa mappa.

La lettera th al centro della parola M-th-M e' quella che presa singolarmente equivale al segno pelle e in effetti il simbolo indicato da tale parola M-th-M sembra una vera e propria "pelle", o meglio una "pelle piegata", con l'ipotesi quindi mostrata nel paragrafo riguardante il segno "pelle" in cui questi due segni "pelle piegata" sarebbero i due magazzini dove venivano raccolte e lavorate le pelli provenienti dalle regioni circostanti:

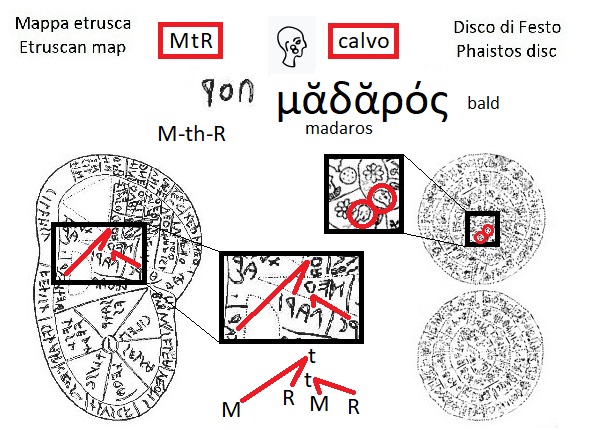

I due segni "testa tatuata" nel disco di Festo sono da considerare segni "calvo" siccome rappresentano una persona senza capelli e collimano con le lettere etrusche MtR uguali foneticamente alla parola greca "madaros" che significa "calvo".

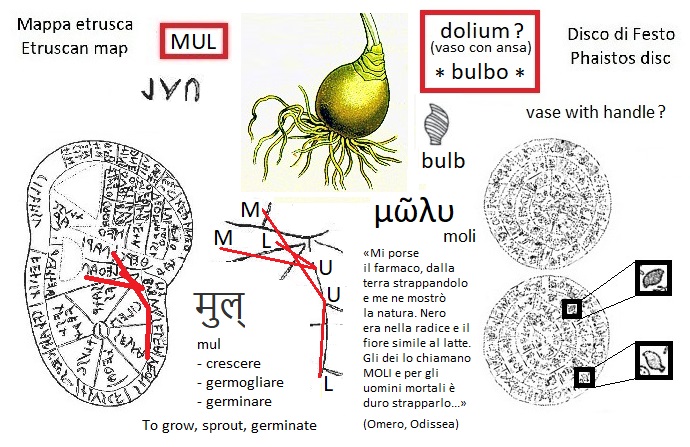

I due segni "dolium" (vaso ansato) difficlmente rappresentano dei vasi. Ho guardato bene l'originale e solo in uno dei due segni ci sembra essere una parvenza del manico che potrebbe pero' essere il semplice contorno di ben altro oggetto. Considerato che le lettere nelle posizioni in cui ricorre tale segno sono le lettere MUL abbiamo un preciso collegamento con il verbo sanscrito "mul" che significa "crescere, germogliare, germinare" e quindi viene immediato notare che quello nella figura oprobabilmente e'... un bulbo.

In particolare, tra le tante bulbacee, e' famoso il "moli" citato nell'Odissea e dato a Ulisse che deve affrontare gli incantesimi di Circe:

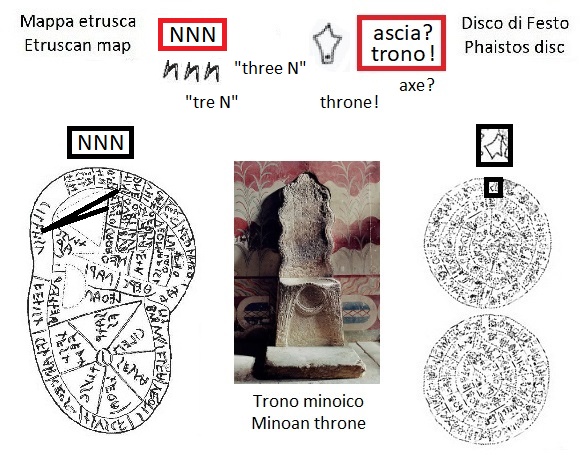

Il segno chiamato "ascia", "piccola ascia", a me sembra chiaramente un "trono", molto simile a quello della stanza reale di Cnosso d'epoca minoica (si notino sia le tre punte dello schienale sia il "cerchietto" in basso). La corrispondenza con le lettere etrusche NNN avvalora il fatto che sia proprio un trono tenendo conto che foneticamente sono TRN in quanto "tre N" ("three N", "drei N"...).

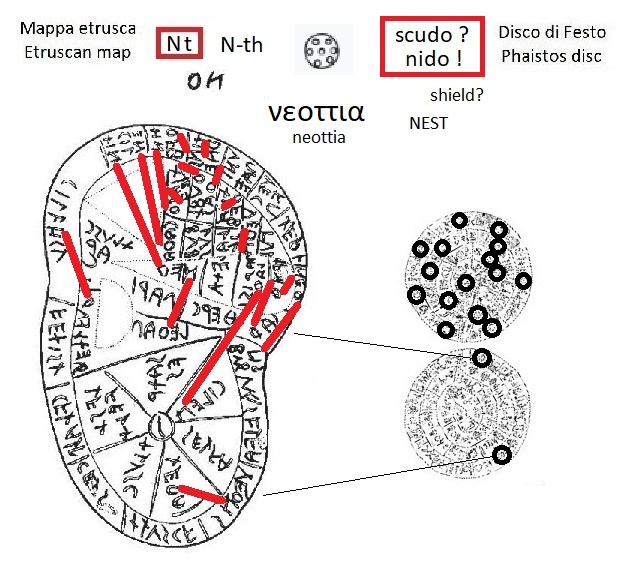

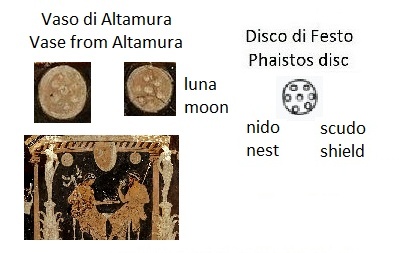

La corrispondenza dei simboli "scudo" nel disco di Festo con le lettere Nt (N-th) mostra che l'oggetto probabilmente non era uno scudo ma un nido (noettia greco) e i 17 segni collimano con precisione con le 17 ricorrenze di tali lettere etrusche.

Il segno e' costituito da un cerchio in cui si trovano sette piccoli cerchi ed e' presente, pressoche' identico, sul "vaso di Altamura":

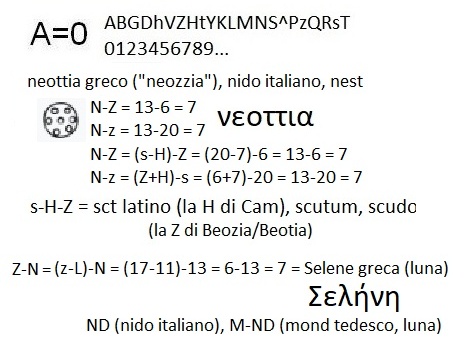

Usando l'alfabeto ebraico A=0 abbiamo questo legame tra il nido, lo scudo e la luna:

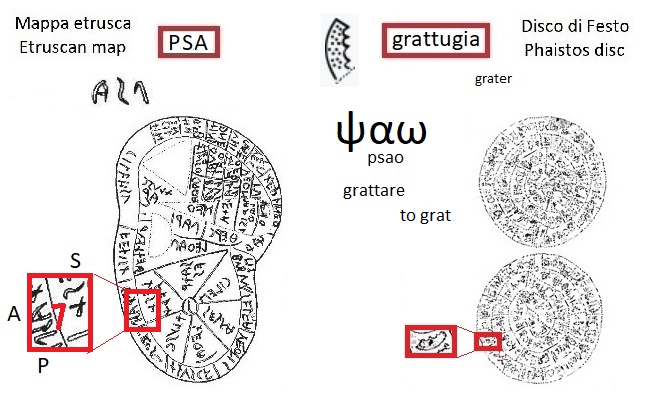

Il segno "grattugia" compare una sola volta nel disco di Festo e vista la sua posizione sul bordo viene immediato pensare alla lettera etrusca P che si trova anch'essa una sola volta e nella stessa posizione sul bordo del lato inferiore della mappa.

Dunque, l'unico segno "grattugia" sembra corrispondere alle lettere etrusche PSA che in lingua greca abbiamo il verbo psao che significa "grattare", il "grattare" della grattugia.

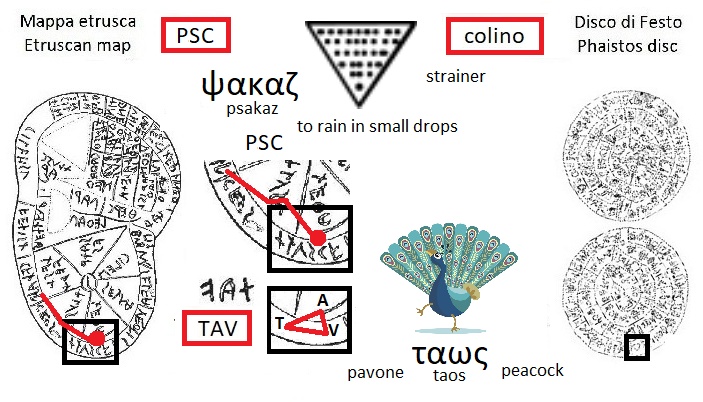

Il segno "colino", per le sue caratteristiche, collima abbastanza con le lettere etrusche PSC che foneticamente sono il greco psakaz che significa "pioggerellina, tante piccole gocce".

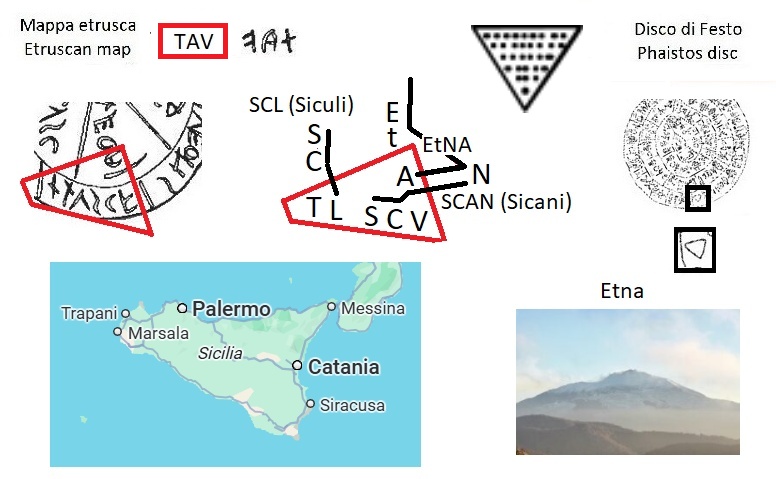

In particolare, e' un triangolo anche quello formato dalle lettere TAV che sono il pavone greco, "taos", che a sua volta e' uguale al segno "colino" con i tanti occhi sulle penne della coda uguali ai fori del colino.

La forma triangolare di tale segno "colino", la posizione sulla mappa e le consonanti SCL del verbo "scolare" sembrano indicare tutte quante insieme che stiamo parlando della Sicilia e del suo vulcano Etna anch'esso triangolare. Nella mappa etrusca nella zona indicata dalle lettere TAV sono presenti anche le lettere EtNA (con la A che indica con precisione dove si trova il vulcano), SCL (gli antichi Siculi da cui il nome Sicilia) e SCAN (gli antichi Sicani anch'essi abitanti in Sicilia).

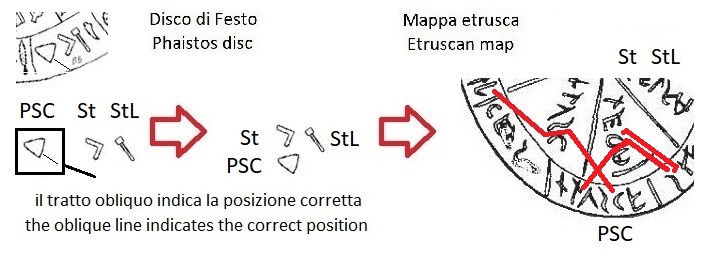

Il segno "colino" (PSC) con il tratto obliquo che indica la sua posizione corretta sotto il segno "montagna" (St) suggerendo che la C di PSC non e' la C di TLUSC ma la C di TLUSCV:

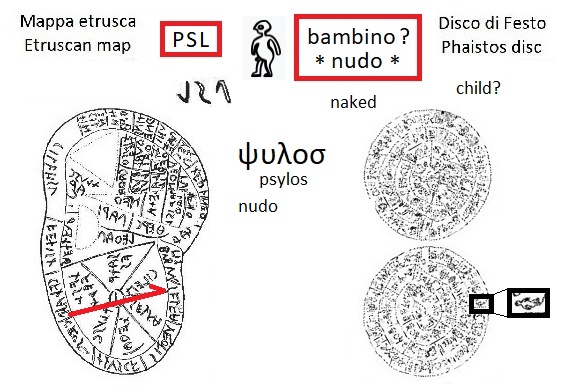

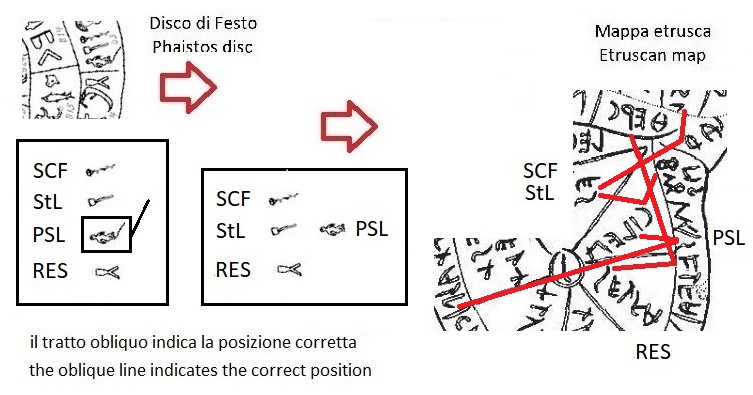

Visto che la figura mostra una persona nuda, bambino o adulto che sia, vedo bene le tre lettere etrusche PSL che foneticamente sono le consonanti della parola greca psylos che significa "nudo, spogliato, vuoto, sfornito, semplice, solo, pelato, calvo, implume, spennato, sbarbato"... (notare come quasi tutte siano descrizioni veritiere di quanto possiamo vedere in tale simbolo... nudo, calvo, sbarbato...).

Il segno "bambino" (PSL) con il tratto obliquo che indica la sua posizione corretta a destra dei segni "papiro" (SCF) e "colonna" (StL), con il suggerimento quindi che la S di PSL non e' la S del SELVA al centro ma la S dell'altro SELVA sul bordo della mappa e di seguito la L del medesimo PSL non e' quella di SELVA ma quella di CILEN, sopra il segno "pialla" (RES).

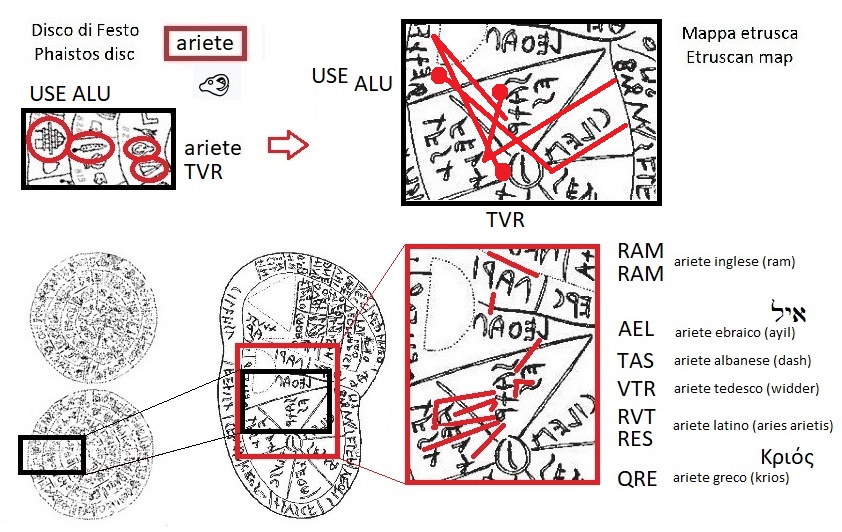

L'ariete e' il "creatore del mondo" nella mitologia egizia e ha una posizione unica e abbastanza centrale nel disco di Festo in cui si trova a destra dei segni USE e ALU, e sopra il segno TVR, per cui abbiamo una zona circoscritta in cui e' localizzabile l'ariete. Considerata la sua importanza non e' una sorpresa scoprire che in questa zona si trovano le lettere che formano la maggior parte delle parole moderne indicanti l'ariete:

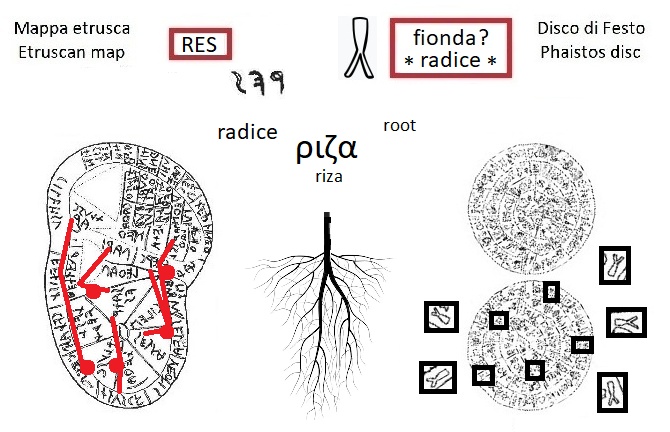

Se tale segno raffigurasse davvero una fionda l'avrebbero disegnata al contrario, con la forca nella parte superiore, senza dire poi che nell'antichita' non c'erano corde elastiche e quindi le uniche fionde erano quelle con la corda non elastica e senza impugnatura in legno (come quella che Davide roteava per colpire il gigante Golia).

La corrispondenza con le lettere RES, collimando foneticamente con la radice greca (riza), suggerisce che possa essere una radice.

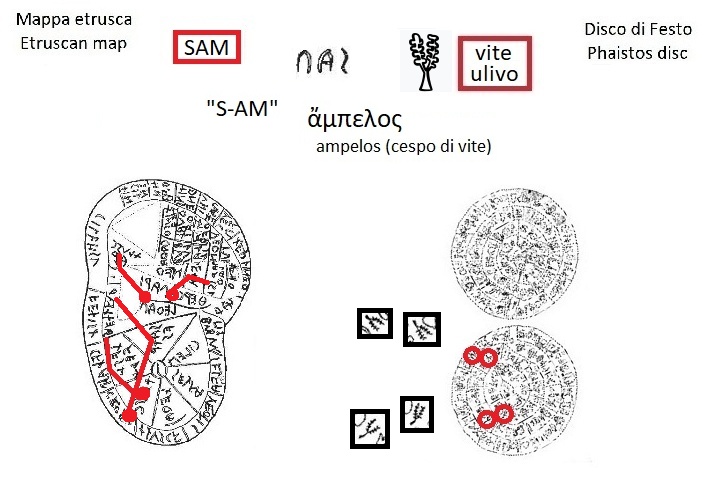

L'etrusco SAM nella mappa e' presente quattro volte, cosi' come sono quattro i segni "vite" nel disco di Festo. La pianta raffigurata potrebbe essere piu' una vite che un ulivo dato che "S-AM" ricorda l'inizio del termine greco "ampelos" che significa "cespo di vite". Inoltre, quella del simbolo potrebbe essere oggi l'unica rappresentazione figurata del mitologico "soma" descritto nei Veda:

I segni "papiro" non rappresentano una pianta ma uno "scettro". Nelle riproduzioni moderne sono stati modificati i tratti diagonali regolari dell'originale trasformandoli in rami troncati ma se guardiamo il reperto originale si puo' notare come i tratti diagonali siano regolari e richiamano una caratteristica propria di molti scettri dell'antichita':

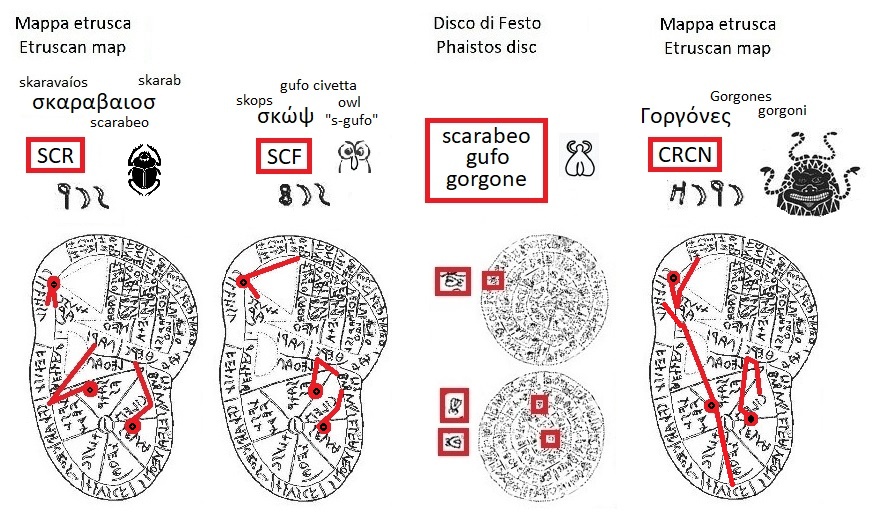

La collimazione dei tre segni "ape" con le lettere etrusche SCR chiarisce che l'insetto raffigurato probabilmente non e' un'ape ma uno scarabeo, sebbene una doppia nonche' tripla lettura della mappa etrusca indica che i medesimi tre segni sul disco di Festo corrispondono alle lettere SCF (il gufo) e CRCN (le gorgoni):

I nomi delle tre gorgoni sono presenti sulla mappa etrusca laddove sono localizzati i tre segni "gorgone":

Dal sangue di Medusa nascono Pegaso e Criaore.

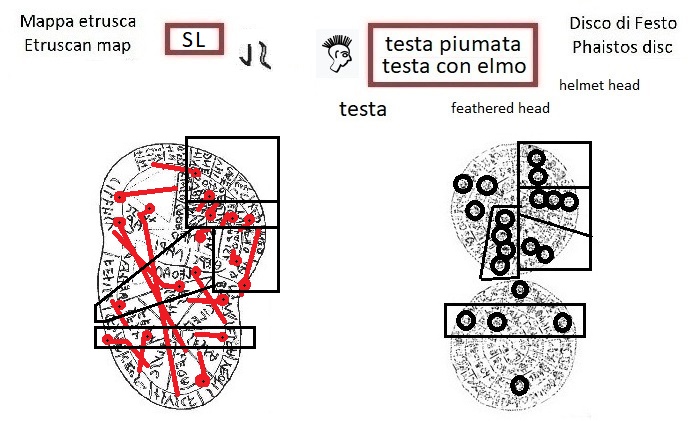

I 19 segni "testa" (detta anche "testa con elmo" oppure "testa piumata") coincidono con le lettere SL etrusche.

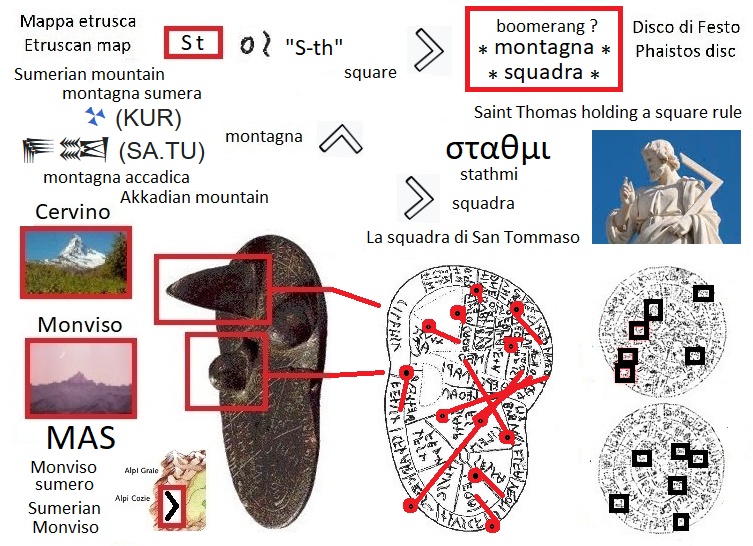

Ovviamente non e' un antico boomerang quello raffigurato con il segno che somiglia a una parentesi angolare. Sappiamo che la montagna sumera, KUR, negli alfabeti etruschi di venti caratteri sono le due lettere KR che corrispondono come posizione alle lettere St dell'alfabeto fenicio: